"Leben, das ist: alle Farben des Regenbogens in einem Wurm", sagte Dr. Ho 1995 in einem Fernsehinterview. "Ich denke, diese Definition ist ebenso gut wie jede andere."

Und in der Tat: an vielen Beispielen in der Natur sehen wir, dass Sterbendes seine Farbe verliert. Der Mensch erbleicht im Tod, bei abgefallenem Herbstlaub weicht die Farbe der Lebendigkeit einem düsteren Braun und wird, ebenso wie bei verfaulendem Obst, am Ende zu Schwarz - das nicht umsonst bei uns als Farbe des Todes gilt.

In dem bekannten Kindermärchen vom "Gevatter Tod" wird die Lebenskraft eines Menschen durch eine Kerze symbolisiert. Wenn sie abgebrannt ist, stirbt der Mensch. In Anbetracht der Arbeit von Dr. Ho muss man sagen, dass jenes "Lebenslicht", von dem das Märchen spricht, offenbar mehr ist, als nur ein Gleichnis. Licht und Lebendigkeit gehören zusammen.

Diesen Zusammenhang bestätigt auch der Biophysiker Dr. Fritz Popp, der sich seit Jahren mit dem "Lebenslicht" - sprich: Biophotonen - beschäftigt. Anhand der Qualität ihrer Biophotonenabstrahlung kann er zum Beispiel die Keimfähigkeit - und damit die Lebendigkeit - von Getreidekörnern messen. Die Art und Weise, wie es mit Licht umgeht, zeigt, ob etwas lebendig ist oder nicht.

Mit den Mitteln der Chemie ist die Unterscheidung zwischen "lebendem" und "totem" Korn nicht möglich. Auf atomarer Ebene besteht kein Unterschied zwischen Korn und Mehl. Aber ein Sack voller Weizenkörner, die keimfähig und damit lebendig sind, bringt, wenn er ausgesät wird, ein ganzes Feld voller Weizenpflanzen hervor. Ein Sack Mehl aus gemahlenen und damit totem Weizen bringt, wenn er ausgesät wird, gar nichts hervor.

Ein Mensch, der gerade sein Leben ausgehaucht hat, ist auf atomarer Ebene genau der Gleiche wie ein Minute zuvor, als er noch lebte.

"Die Differenz zwischen einem Menschen und seiner Leiche ist das Leben", schrieb der Botaniker Johannes Reinke.

An Hand von Atomen lässt sich Lebendigkeit nicht definieren. Das Wesentliche an Lebewesen ist offensichtlich nicht der Stoff, aus dem sie bestehen, sondern die Organisation ihrer stofflichen Bestandteile. Sie ist es, die den Unterschied ausmacht - zum Beispiel zwischen einem Schimpansen und einem Menschen. Auf molekularer Ebene sind beide zu über 99 % gleich.

Lebewesen nehmen Stoffe auf, bauen sie in ihre Körper ein, bauen Stoffe wieder ab und scheiden sie aus: Stoffwechsel nennt man das gewöhnlich. Aber es ist mehr als nur einfach ein "Wechsel". Die Lebewesen verändern die Struktur der Stoffe und erhöhen dabei den Ordnungsgehalt, produzieren negative Entropie - auch dies eine spezifische Eigenschaft des Lebendigen. Was aber verhilft ihnen zu dieser Fähigkeit, gegen den Entropiestrom zu schwimmen?

Ganz zweifellos ihre Lebendigkeit - denn ein toter Organismus gehorcht wieder dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und folgt der Fährte des Zerfalls in die Unordnung. Worin aber besteht diese Lebendigkeit? Sie ist, so könnte man nun sagen, eine Systemeigenschaft lebender Systeme, die durch spezielle Wechselwirkungen der einzelnen Bestandteile entsteht - und sich damit aus der Diskussion schleichen. Aber hier bleibt das schale Gefühl, zu früh aufgegeben zu haben und den Weg der Fragen nicht weit genug - von bis ans Ende wollen wir gar nicht reden - gegangen zu sein. Also weiter.

Lebewesen nehmen Stoffe auf, bauen daraus ihre Körper auf, verändern dabei die Struktur der Stoffe und erhöhen nicht nur den Ordnungsgehalt, sondern bilden auch eine ganz spezifische Form, eine eigene Gestalt. Sie wachsen und entwickeln sich und wandeln dabei diese Gestalt wieder, oder erhalten diese Gestalt und bleiben wie sie sind - aber alles immer in ständigem Stoffwechsel, in einem höchst dynamischen Prozess - auch da, wo sich äußerlich nichts verändert, wo das Wachstum gewissermaßen schnellen Schrittes auf der Stelle tritt.

Die Gestalt ist nicht nur dynamisch, sie ist auch zweckmäßig, sie erfüllt bestimmte Funktionen, sie dient zu etwas. Dem Überleben zum Beispiel, das ist das mindeste, aber auch der Erbauung, dem Vergnügen, dem Selbstausdruck - bis hin zu höchst kunstvollen, artistisch-akrobatischen Formen der Selbstgestaltung. Der Biologe Adolf Portmann sprach zum Beispiel von einer "Selbstdarstellung" der Lebewesen durch ihre "Erscheinung" und vom "Darstellungswert" einzelner Merkmale oder Eigenschaften. "Selbstdarstellung ist eine der großen Funktionen des Lebendigen", so schrieb er, "und bei genauem Zusehen erfährt der Biologe, wieviele der bisher als ‘elementar’ aufgefassten erhaltenden Funktionen in den Dienst der Selbstdarstellung genommen werden. Diese gehört eben selbst zu den elementaren, fundamentalen Tatsachen des Lebendigen."

Und diese "Selbstdarstellung" findet dann auch noch auf der Basis sozusagen eines ästhetischen Grundkonsenses statt, der sich vor allem in der Benutzung eines besonderen Proportionsprinzips äußert, das wir als "Goldenen Schnitt" bezeichnen. Unsere Vorfahren nannten es "Proportio Divina" - die "göttliche Proportion".

In Architektur und Kunst war es früher weit verbreitet. Pythagoras soll es bereits gekannt haben, es findet sich in den Grundrissen griechischer Tempel wieder und in chinesischen Vasen, in den Schüsseln und Hüten von Naturvölkern, in den Bildern Leonardo da Vincis und den Aufzeichnungen Dürers, in einer Boing 747 und im Palast der japanischen Kaiser in Kioto.

Vor allem aber findet es sich in der gesamten belebten Natur wieder, quer durch alle Reiche, Klassen und Arten von Lebewesen, vom mikroskopisch kleinen Einzeller, einer Radiolarie zum Beispiel, bis zu den größten Lebewesen, die jemals existiert haben. Es findet sich in den Knochen eines Dinosaurierskeletts ebenso, wie in den Knochen einer menschlichen Hand, in Blättern und Blumen, in Fischen und Vögeln, im Körperbau von Käfern und im Flügelmuster eines Schmetterlings.

Es ist eine uralte und universelle Formensprache, auf die sich - wie und warum auch immer - alle Lebewesen (oder jedenfalls die überwiegende Mehrheit) schon vor vielen hundert Jahrmillionen geeinigt zu haben scheinen. Wer möchte da noch ernsthaft behaupten, dass die Evolution vom Zufall regiert wird?

Das Prinzip des "Goldenen Schnittes" besteht darin, eine Strecke so zu teilen, dass der größere Teil zum Ganzen im gleichen Verhältnis steht, wie der kleinere Teil zum Größeren.

Die russische Biologin N.V.Budagovskaya fand diese Proportion bei Pflanzen im Verhältnis des photoautotrophen (Spross) zum heterotrophen Bereich (Wurzel) - wenn sie gesund sind und unter normalen Bedingungen aufwachsen. Durch äußere Stressfaktoren aus dem Gleichgewicht gebracht, geht den Pflanzen die Beziehung zum "Goldenen Schnitt" verloren.

Wenn wir uns das eindrucksvolle "Augenmuster" auf dem zum Rad entfalteten Schweif eines Pfaus anschauen, dann stellen wir fest, dass die "Augen" nicht beliebig verteilt sind, sondern sich jeweils genau auf den Schnittpunkten logarithmischer Spiralen befinden. Diese logarithmische Spirale - ebenfalls ein Kind des "Goldenen Schnitts" - findet sich in der Natur häufig: im Schneckenhaus ebenso wie in der Muschelschale, bei den vor Jahrmillionen ausgestorbenen Ammoniten und bei ihrem zeitgenössischen Verwandten, dem Nautilus oder Perlboot, in den Blütenständen der Sonnenblumen und Margeriten, in der Anordnung der Samen im Kiefernzapfen und in der Abfolge der Blattstände bei unzähligen Pflanzen.

Bei ihren Blüten fallen die radialsymmetrischen Formen als erstes ins Auge. Sie haben mehrere Symmetrieachsen, die vom Mittelpunkt nach Außen streben. Am häufigsten findet man die Fünfeck-Zehnecksymmetrie, dann folgt die Dreieck-Sechseck-Zwölfeck- und als Schlusslicht schließlich die Viereck-Achtecksymmetrie.

An der Fünfzahl orientieren sich zum Beispiel alle Rosengewächse. Auf der Hagebutte erkennt man, wenn die Blütenblätter abgefallen sind, ein klares Pentagon, die Kelchblätter bilden ein Pentagramm. Die Apfelblüte zeigt 5 Blütenblätter, und im horizontal halbierten Apfel findet sich das Pentagramm im Kerngehäuse wieder. Zwischen den Spitzen des Pentagramms sind Punkte zu erkennen, die eine Ergänzung zum Zehneck andeuten. In der Geometrie konstruiert man das Fünfeck mit Hilfe von Kreis und Zehneck. Verfährt die Pflanze hier ähnlich?

Es sind vor allem die zweikeimblättrigen Pflanzen, die Fünfeck- und, weniger häufig, auch Vierecksymmetrien zeigen. Die Einkeimblättrigen bevorzugen die Dreieck-Sechseck-Symmetrie, besonders deutlich zu erkennen bei Tulpen und Lilien. Warum ist das so? Eine Frage, auf die man zur Zeit von den Biologen noch keine befriedigende Antwort bekommt.

Natürlich finden sich diese harmonischen, radialsymmetrischen Formen nicht nur bei Pflanzen. Vor allem auch bei Meerestieren, bei Seesternen beispielsweise, Quallen und Radiolarien, sind die Vier- Fünf- und Sechsecksymmetrien in unzähligen Variationen vertreten.

Die Dreieck-Sechseck-Zwölfeck- und die Viereck-Achtecksymmetrie findet sich auch in der Welt des Unbelebten, beim Wachstum der Kristalle wieder. Die Fünfeck-Zehnecksymmetrie, die in der Welt des Lebendigen überwiegt, ist dort hingegen extrem selten zu finden. Auch sie ist ein Kind des "Goldenen Schnitts".

Wäre dies also eine neue Definition für "Leben": lebendig ist, was die Proportion des "Goldenen Schnitts" benutzt? Leider müssten wir unsere eigene Art dann aussortieren - im menschlichen Bereich ist die "Proportio Divina" nämlich inzwischen aus der Mode gekommen. Unsere Kreditkarten liegen mit einem Seitenverhältnis von 1,5 (statt 1,6) ebenso knapp daneben, wie das neue Fernsehformat von 16:9 (statt 16:10). Von Architektur und Kunst ganz zu schweigen.

Morphogenese - die Bildung geordneter Formen und Gestalten, ist also ein wesentliches Merkmal des Lebendigen. Aber natürlich gibt es auch in der unbelebten Natur geordnete Formen und Muster - zum Beispiel beim schon erwähnten Kristallwachstum, oder bei von Wind oder Wellen geformten Sandriffeln. Wenn sich beim Erhitzen von Wasser wabenförmige Strukturen bilden, oder bei bestimmten chemischen Reaktionen spiral- oder kreisförmige Muster. Worin also besteht der Unterschied?

Bei all diesen Beispielen entsteht keine höhere Ordnung - es wird lediglich die in den chemischen Eigenschaften der Stoffe bereits vorhandene, "implizite" Ordnung gemäß den physikalischen Umweltbedingungen zum Ausdruck gebracht, und damit zu einer "expliziten" Ordnung (um Begriffe des Physikers David Bohm zu gebrauchen) - nicht aber zu einer Höheren. Diese Muster und Formen sind durch die Gesetze der Physik und Chemie ausreichend zu erklären - die Formen und Muster von Lebewesen hingegen nicht.

Alle Lebewesen benutzen die gleichen Grundstoffe für den Aufbau ihrer Körper - aber alle sind verschieden, auch unter gleichen Umweltbedingungen im gleichen Lebensraum. Sie alle halten sich selbstverständlich an die Naturgesetze, an die Regeln der Physik und Chemie, ebenso wie ein Ingenieur, der ein Auto baut. Aber ebensowenig wie beim Auto ist ihre Entstehung und Formbildung allein durch die chemischen und physikalischen Naturgesetze zu erklären. Und schon gar nicht ihre erstaunlichen Verwandlungen im Verlauf der Evolution.

Was also - oder wer - ist verantwortlich für die Formbildung bei Lebewesen? Die Mehrheit der heutigen Naturwissenschaftler meint: die Gene. Extremisten, wie der englische Biologe Richard Dawkins haben sie zu egoistischen kleinen Monstern hochstilisiert, die sich vielzellige Körper, auch menschliche, als "Überlebensmaschinen" basteln, und sie nach eigenem Gutdünkel steuern und manipulieren: "Sie sind in dir und in mir, sie schufen uns, Körper und Geist; und ihr Fortbestehen ist der letzte Grund unserer Existenz."

Sind es also die Gene, die uns formen und lebendig machen? Nüchtern betrachtet sind sie leider nur molekulare Strukturen auf der DNS, die ohne ihre Enzymgenossen völlig hilflos sind und von denen man mit Sicherheit nur weiß, dass sie "Baupläne" (der Ausdruck ist schon fast zu hoch gegriffen, Schablonen wäre zutreffender) für die Herstellung von Proteinen sind, oder Ein- und Ausschaltsequenzen für deren Kopierung. Und wenn man die klangvollen Namen - "Hox-Gene", "Homöogene", "Selektor"- und "Realisator-Gene", "Morphogene", undsoweiter - einmal beiseite lässt, dann bleiben Moleküle, die von Molekülen reguliert werden, die von Molekülen reguliert werden...

Aber irgendwo in dieser molekularen "Hierarchie" muss dann einmal jemand oder etwas kommen, der oder das weiß, worum es eigentlich geht - nämlich einen Menschen zu bauen oder eine Maus, eine Katze oder einen Hund, eine Mücke oder einen Elefanten. Und wenn das auch Gene, sprich: Moleküle sind, dann müssen diese Moleküle intelligent sein. Intelligenter sogar als der intelligenteste menschliche Ingenieursverstand. Denn kein Mensch konnte bislang ein Lebewesen - und nicht einmal das Einfachste - nachbauen. Wo aber sitzt bei den Genen, sprich: Molekülen, diese gewaltige Intelligenz?

Drosophila-Larven, bei denen bestimmte Gene beschädigt wurden, zeigen formale Missbildungen - es fehlt beispielsweise der Kopf. Aber ist das schon ein Beweis dafür, dass diese Gene auch tatsächlich den Kopf produzieren? "Erbgesunde" Larven, die einem statischen Magnetfeld ausgesetzt wurden, das die Gene nicht verändert, waren ebenfalls missgebildet und zum Teil kopflos. Wenn ich Teile eines Fernsehapparates demoliere, bekomme ich kein einwandfreies Programm mehr. Aber ist das ein Beweis dafür, dass der Fernsehapparat das Programm produziert?

Dass die Gene bei der Formbildung eine Rolle spielen, ist anzunehmen - aber dass sie die Alleinverantwortlichen sind, ist höchst zweifelhaft. Ein wesentliches Indiz dafür ist das "Gleiche Gene - andere Form, andere Gene, gleiche Form" - Paradox: der offensichtliche Mangel an Übereinstimmung zwischen der genetischen Struktur, dem Genotyp, und den äußeren Merkmalen, für die sie verantwortlich sein sollen, dem Phänotyp.

Bei manchen Tierarten, die äußerlich kaum von einander zu unterscheiden sind, gibt es große Unterschiede im Genom, bei einigen Salamandern zum Beispiel, während andere, wie Menschen und Menschenaffen, deren Genom sehr ähnlich ist, eine sehr unterschiedliche Gestalt aufweisen.

Bei einigen Ameisen- und Termitenarten gibt es auffallende Unterschiede zwischen einzelnen Tieren - Arbeitern und Soldaten zum Beispiel - und doch haben alle die gleichen Gene.

Und warum gibt es bei einigen Tierarten so frappierende Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen? Wobei einige Fischarten sogar in der Lage sind, von der einen in die andere Form zu wechseln.

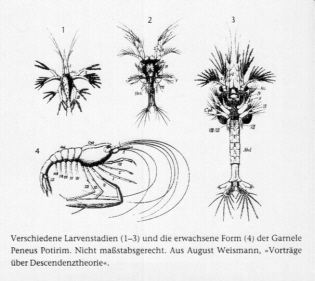

Die Larven verschiedener Insektenarten sind oft kaum voneinander zu unterscheiden - während zwischen den Larven und dem erwachsenen Insekt große formale Unterschiede bestehen. Für viele Meeresbewohner gilt dies ebenfalls - die Garnele Peneus Potirim mag hier als Beispiel dienen.

Wie kommt dieser seltsame Formenwandel zu Stande? Durch Anpassung? Durch Selektion? Alle Formen sind und waren überlebensfähig, wurden und werden also von der Selektion geduldet, oder gar "gefördert". Worin liegt dann aber der Selektionsvorteil der Verwandlung? Und wie steht es mit der Anpassung? Die Tiere leben in der gleichen Umgebung - und wie sollen sich durch Anpassung an die gleichen Lebensumstände unterschiedliche Formen entwickeln? Und ihre Gene sind ebenfalls identisch. Die darwinistischen Standardbegriffe können hier keine befriedigende Erklärung liefern.

Wie kommt dieser seltsame Formenwandel zu Stande? Durch Anpassung? Durch Selektion? Alle Formen sind und waren überlebensfähig, wurden und werden also von der Selektion geduldet, oder gar "gefördert". Worin liegt dann aber der Selektionsvorteil der Verwandlung? Und wie steht es mit der Anpassung? Die Tiere leben in der gleichen Umgebung - und wie sollen sich durch Anpassung an die gleichen Lebensumstände unterschiedliche Formen entwickeln? Und ihre Gene sind ebenfalls identisch. Die darwinistischen Standardbegriffe können hier keine befriedigende Erklärung liefern. Sogar bei Angehörigen unterschiedlicher Stämme - Muscheln und Ringelwürmern zum Beispiel - sind die Larven oft sehr ähnlich. Nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem inneren Aufbau. Ungleiche Gene - ähnliche Form, gleiche Gene - unterschiedliche Form.

Ferner gibt es oft erhebliche Unterschiede bei Blüten auf ein und derselben Pflanze. So findet man häufig Viereck-, Fünfeck- und Secksecksymmetrien auf dem gleichen Zweig - beim Jasmin zu Beispiel. Und gerade in dem Bereich, wo es um formale Schönheit und "künstlerisches Design" in der Natur geht, kann bis heute noch niemand erklären, wie die Gene solche schöpferischen Leistungen zu Stande bringen könnten.

Diese und andere Erfahrungstatsachen sprechen eher dagegen, dass die Gene die Haupt- oder gar Alleinverantwortlichen für Eigenschaften und Aussehen sind. In allen Zellen des menschlichen Körpers befinden sich die gleichen Gene - aber die Zellen selbst unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich voneinander: Knochen- und Muskelzellen beispielsweise. Die gleiche Art von Zellen baut mit den gleichen Genen und Proteinen einmal eine Hand und einmal einen Fuß - und dann das gleiche noch einmal seitenverkehrt. Einen Daumen oder einen kleinen Zeh, ein Ohr oder eine Nase. Woher wissen die einzelnen Zellen, was sie zu bauen haben?

Und warum wissen sie es manchmal offenbar nicht? Wie kommen die sogenannten "spontanen Atavismen" zu Stande, wenn beispielsweise bei Pferden ein Rückfall in die dreizehige Fußform ihrer ausgestorbenen Vorfahren auftritt? Oder bei Menschen ein Stummelschwanz, in Erinnerung an unsere affenschwänzigen Ahnen aus der Primatenzunft? Oder bei den sogenannten "Teratomen", wo an bestimmten Körperstellen Organ- oder Gewebeteile auftauchen, die eigentlich an ganz andere Stellen gehören?

"Die Gene sind sicher der Faktor, der die Produkte liefert", sagte der Genetiker Prof. Dr. Walter Nagl 1995 in einem Fernsehinterview, "aber erklären tun sie nichts, sozusagen."

Bei der Entwicklung der Lebewesen im Verlauf der Evolution, bei der Formbildung einzelner Individuen und vor allem bei der Embryonalentwicklung wird eine enorme, räumlich und zeitlich sehr exakt koordinierte Organisationsleistung erbracht, die einfach ein hohes Maß an steuernder Intelligenz voraussetzt. Da eine solche Intelligenz nicht irgendwie mysteriöser Weise aus dem Nichts auftauchen kann, muss sie irgendwo angesiedelt sein. Und da haben wir entweder die Möglichkeit, sie in die Gene, das heißt in Moleküle, oder allgemeiner gesagt, in die Materie zu verlegen - oder aber auf eine andere, nicht materielle Ebene.

Der griechische Philosoph Aristoteles nahm an, dass die Gestalt von Lebewesen durch eine besondere formbildende Kraft hervorgerufen wird. Diese den Körper bewegende und formende Kraft war für ihn die Seele, die er auch als "Entelechie" bezeichnete. Der Körper ist das Werkzeug (griechisch: organon) der Seele. Von dieser Auffassung leiten sich unsere Begriffe Organ, Organismus und organisch ab.

Der Arzt, Naturforscher und Philosoph Paracelsus (1493 - 1541) sprach von einem "geistigen Leib" oder "Archaeus", als einer formbildenden Instanz, die den Körper baut: "Der ist gleich dem Menschen (nämlich gleich einem Baumeister, Architekten) und ist die Kraft in den vier Elementen und macht aus dem Samen einen Baum und richtet ihn auf."

Paracelsus meint damit nicht einfach eine Kraft im Sinne von Energie, sondern ein geistiges Prinzip, eine schöpferische und ordnende Intelligenz.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Idee von dem deutschen Embryologen Hans Driesch wieder aufgenommen. Er war ein Schüler Ernst Haeckels gewesen, hatte sich aber später von dem "Materialistischen Monismus" seines Lehrers abgewendet. Um die seltsame Fähigkeit der Regeneration und die erstaunlichen Vorgänge bei der Embryonalentwicklung zu erklären, griff er wieder auf den aristotelischen Begriff der "Entelechie" zurück. Er war der Meinung, dass die Gene nur die materiellen Bausteine für die Formbildung liefern, die Organisation aber von einem weder physikalischen noch chemischen Prinzip gelenkt werde, eben jener "Entelechie". Sie ist weder dem Bereich der Kraft noch des Stoffes zuzuordnen, sondern dem der Information.

In den 20er Jahren hat der Biologe Alexander Gurwitsch den Begriff des "morphogenetischen Feldes" eingeführt, um jene für die Form des Lebendigen verantwortliche "Architekteninstanz" zu beschreiben. Da dieses Feld aber, ebenso wie die "Entelechie", ein nicht-materielles, sozusagen "meta-physisches" Gebilde ist, wurde er, genau wie Driesch, von der Mehrheit seiner Kollegen nicht ernst genommen. Und im Wirbel der unruhigen Zeit geriet das Ganze in Vergessenheit, bis der englische Biologe Rupert Sheldrake das formbildende Gespenst Anfang der 80er Jahre wieder aus der Versenkung holte.

Der Haupteinwand der materialistisch orientierten Naturwissenschaftler gegen die Existenz morphogenetischer Felder war in der Vergangenheit immer der, dass sie nicht nachweisbar seien. Und in der Tat lassen sie sich bis jetzt auch nicht direkt messen. Aber es gibt inzwischen indirekte Beweise für ihre Existenz.

In einer Reihe von Experimenten hat die englische Biochemikerin Mae-Wan Ho Fruchtfliegenembryos während einer frühen Entwicklungsphase schwachen Magnetfeldern ausgesetzt. Es entstanden dabei ähnliche Missbildungen wie bei Gendefekten. Teils fehlte die Kopf-, teils die Schwanzregion, teils jede innere Struktur. Aufeinanderfolgende Körpersegmente waren verkürzt, oder sogar zu Spiralen aufgedreht. Nach allgemeiner wissenschaftlicher Ansicht können Gene durch schwache Magnetfelder nicht verändert werden. Was also verursacht die Missbildungen? Es liegt nahe, hier ein morphogenetisches Feld anzunehmen, dessen Form durch die Magnetfelder überlagert und verzerrt wird.

Ende der 80er Jahre haben Mitarbeiter des Schweizer Pharmakonzerns Ciba in einer Reihe von Versuchen lebende Objekte im statischen Elektrofeld getestet: Mikroorganismen, Fischeier und Samen von Pflanzen, Farnsporen zum Beispiel und Maiskörner.

Die Objekte wurden in Laborschalen eingeschlossen und dann einige Tage lang zwischen Kondensatorplatten gestellt, an die eine hohe Spannung angelegt war. Da die Platten nicht in Verbindung stehen, fließt kein Strom - es entsteht lediglich ein statisches elektrisches Feld.

Es zeigte sich nun, dass beispielsweise der Mais im Elektrofeld nicht nur besser keimte und schneller wuchs - es veränderte sich auch die Form der erwachsenen Pflanze: sie bildete, wie es ihre Vorfahren früher einmal getan haben, ganze Büschel von Kolben aus. Aus den Eiern von Regenbogenforellen, die im Elektrofeld behandelt wurden, wuchsen Fische heran, die in Gestalt und Verhalten der Wildform dieser Forellen entsprechen. Und aus den Sporen eines gewöhnlichen Wurmfarns entstand eine Farnpflanze mit Blättern, wie man sie von 300 Millionen Jahre alten Versteinerungen von Farnpflanzen kennt.

Was geschieht da im Elektrofeld? Da kein Strom fließt, wird man eine chemische Veränderung der Gene im Sinne einer Mutation ausschließen können. Wenn aber die Gene nicht verändert sind, können sie auch nicht für die Veränderung der Form verantwortlich sein. Aber wer ist es dann? Auch dies ist ein ernstzunehmender Hinweis darauf, dass tatsächlich morphogenetische Felder existieren und dass sie durch elektrostatische Felder beeinflusst werden können.

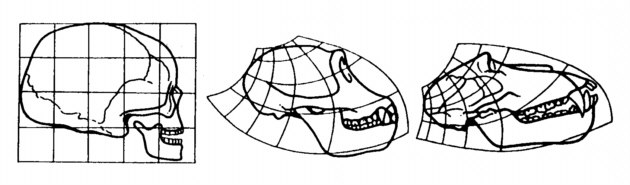

Im Jahre 1917 entwickelte der Engländer D’Arcy Thompson ein Verfahren, das er "kartesische Transformation" nannte. Dabei zeichnete er die Gestalt von Lebewesen, oder einzelne Skeletteile in Koordinatenfelder ein und verzerrte diese dann nach bestimmten mathematischen Regeln. Die neuen Gestalten und Formen, die dadurch entstanden, entsprachen ebenfalls Lebewesen, die in der Natur vorhanden, und mit den Ausgangsformen verwandt waren.

Der menschliche Schädel ließ sich beispielsweise durch eine leichte Verzerrung in den eines Schimpansen verwandeln, und eine weitere Verzerrung erbrachte einen Pavianschädel. Das bemerkenswerte dabei ist, dass sich der Grad der Verwandtschaft am Ausmaß der Verzerrung ablesen lässt - je entfernter die Verwandtschaft, desto größer die Verzerrung.

Was D’Arcy Thompsons Arbeiten aus heutiger Sicht besonders interessant macht, ist die Möglichkeit - wenn man einmal die Existenz morphogenetischer Felder ins Auge fasst - Formen- und Artenwandel in der Natur durch einfache Koordinatentransformationen des morphogenetischen Feldes zu erklären.

Was D’Arcy Thompsons Arbeiten aus heutiger Sicht besonders interessant macht, ist die Möglichkeit - wenn man einmal die Existenz morphogenetischer Felder ins Auge fasst - Formen- und Artenwandel in der Natur durch einfache Koordinatentransformationen des morphogenetischen Feldes zu erklären. Aber wie hat man sich nun ein morphogenetisches Feld vorzustellen? Wo befindet es sich? Woraus besteht es? Wie wirkt es? Wäre es möglich, dass jener größere Teil der DNS, dessen Funktion noch nicht geklärt ist, eine Art Antenne darstellt, eine molekulare Empfangsstruktur für morphogenetische Felder?

Ist also das morphogenetische Feld der "große Lebendigmacher"? Oder nur sein Instrument? Wenn die Form der Lebewesen von ihm abhängt, wem verdankt es dann selbst seine Form? Wem verdanken die Atome ihre Form? Sind sie ebenfalls Produkte morphogenetischer Felder? Alles noch offene Fragen. Aber immerhin zeigt sich hier ein neuer, vielversprechender und in die Zukunft weisender Forschungsansatz, der die Chance bietet, aus der materialistisch-mechanistischen Sackgasse herauszukommen.

Formbildung entsteht durch Wachstum - das ist auch im Anorganischen so. Aber hier, bei den Kristallen beispielsweise, sind es äußere, chemische oder physikalische Kräfte, die das Wachstum - und damit die Form - bestimmen.

Bei Lebewesen ist es anders. Ihr Wachstum ist durch innere Faktoren bestimmt, es ist koordiniert und kooperativ - setzt also irgendeine Form von Kommunikation voraus, die wiederum eine gewisse Form von Intelligenz oder Bewusstsein voraussetzt. Alles Eigenschaften, die das Lebendige vom Toten unterscheiden. Bei der Embryonalentwicklung wird dieser kooperative Wachstumsprozess besonders deutlich.

Und wir wissen inzwischen auch, wie die Zellen eines Organismus miteinander kommunizieren: durch chemische Botenstoffe und durch Licht. So wie wir etwa bei einer Gelegenheit Briefe schreiben und bei anderer Gelegenheit, wenn es schnell gehen muss, zum Telefon greifen.

Krebszellen allerdings, das haben die Untersuchungen von Fritz Popp und anderen ergeben, kommunizieren nicht mehr mit ihrer Umgebung. Unkoordiniertes Wachstum ist die Folge, Wucherung, Missbildung und am Ende: Zerstörung des Lebendigen - Tod. Ein lebensfeindliches Prinzip also.

Kommunikation und Kooperation sind ganz wesentliche - um nicht zu sagen: unabdingbare - Aspekte des Lebens. Sowohl des individuellen, als des kollektiven, sowohl der Ontogenese als auch der Phylogenese. Allerdings wurden sie bis vor kurzem von der schulwissenschaftlichen Biologie nur wenig beachtet. Das Konkurrenzprinzip stand - und steht weitgehend immer noch - im Vordergrund.

Charles Darwin ist in seinem Evolutionsmodell von 1859 davon ausgegangen, dass alle Lebewesen sich ungehemmt vermehren - sein erster großer Irrtum - weil ihnen "keine vorsichtige Enthaltung vom Heiraten" möglich ist und dadurch ein gewaltiger "Bevölkerungsüberschuss" entsteht. Demzufolge herrscht in der Natur ein heftiger Krieg ("war of nature"), ein ständiger "Kampf ums Dasein" ("struggle for life") bzw. um Nahrung und Lebensraum. Dieser Kampf ist - so Darwins zweiter großer Irrtum - besonders heftig zwischen Angehörigen der gleichen oder einer nahe verwandten Art.

Wenn nun ein Lebewesen durch irgendeine erbliche Veränderung einen Vorteil im Kampf ums Dasein bekommt, sagt Darwin, wird es sich durchsetzen, stärker vermehren und die schwächeren Artgenossen verdrängen: "die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen".

Diesen Vorgang nannte Darwin "natural selection" (natürliche Selektion), später verwendete er alternativ dafür auch den von Herbert Spencer übernommenen Begriff "survival of the fittest" (Überleben des Tüchtigsten). Und er glaubte, dass dieser Prozess, indem er über sehr lange Zeiträume hinweg schrittweise kleinste Verbesserungen akkumuliert, die Grundlage der Evolution bildet - Darwins dritter großer Irrtum.

Diese Sichtweise, gewöhnlich "Darwinismus" genannt, hat sich im Verlaufe unseres Jahrhunderts - wenn auch fast bis zur Unkenntlichkeit verwässert - als das mehrheitlich anerkannte naturwissenschaftliche Denkmodell der Evolution durchgesetzt. Und weil Darwin den Kampf in den Vordergrund gestellt hatte und seine Anhänger dem Meister nicht widerdenken oder gar widersprechen wollten, haben sie die kooperativen Aspekte in der Natur weitgehend verdrängt, oder, wo sie sich beim besten Willen nicht übersehen ließen, in einen verkappten Egoismus umdefiniert - Stichwort: "Verwandtschaftsselektion" (kin selection). Ein Konstrukt, das auf Richard Dawkins absurder Hypothese von den "egoistischen Genen" beruht, die näher zu erläutern hier nicht der Platz ist.

Unvoreingenommene Naturbeobachtung zeigt indessen, dass Kooperation und Kommunikation in der Natur wichtiger sind als Kampf und Konkurrenz. Dafür gibt es eine Fülle eindrucksvoller Beispiele: Soziale Gemeinschaften (wie beim Wolfsrudel), Symbiosen (wie bei Flechten, Einsiedlerkrebsen und Seeanemonen), Kooperation zwischen Tieren und Tieren (wie bei den Putzerfischen, -garnelen und -vögeln), zwischen Pflanzen und Tieren (Ameisen und Akazien, Insekten und Blütenpflanzen), zwischen Pflanzen und Pflanzen (die Bäume im Wald verbinden ihre Wurzeln miteinander, so dass sie Information und Nährstoffe austauschen können), und zwischen Pflanzen und Pilzen (die Flechten und die Pilzfäden an den Wurzelspitzen) - derartiges gibt es praktisch in allen Lebensbereichen.

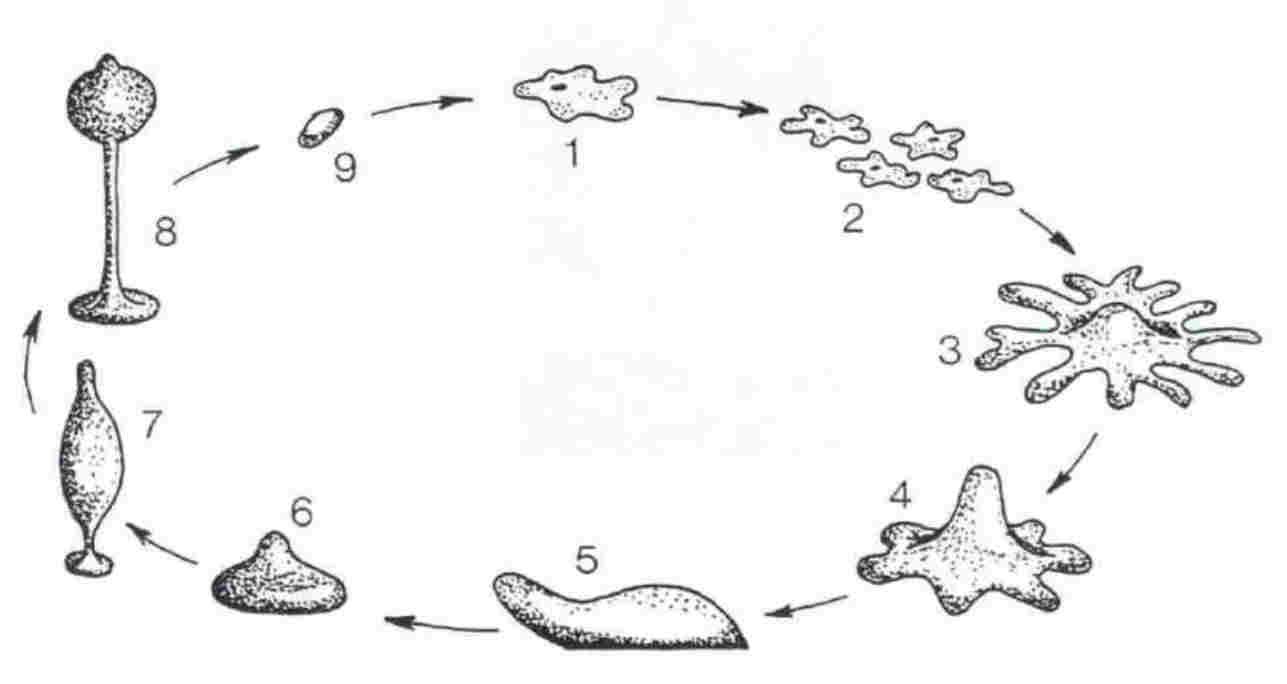

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Not - in diesem Fall Nahrungsmangel - nicht zu einem gnadenlosen "Kampf ums Dasein" im darwinistischen Sinne führt, sondern durch eine kooperative Strategie überwunden wird, liefert eine unscheinbare Amöbe, der Schleimpilz Dictyostelium discoideum. Der Name Schleimpilz ist ein wenig irreführend, denn es handelt sich hier nicht um einen Pilz im üblichen Sinne, sondern um einzellige Amöben, die normalerweise jede für sich allein herumkriechen, Bakterien fressen und sich durch Teilung fleißig vermehren. Nichts besonderes im Reich der Einzeller. Ungewöhnlich ist nur ihre Reaktion, wenn die Nahrung knapp wird.

Sobald eine Amöbe zu hungern beginnt, sendet sie einen chemischen Botenstoff aus. Andere Amöben, die das Signal auffangen, geben es weiter, indem sie ebenfalls diesen Botenstoff produzieren. Wenn er eine bestimmte Konzentration erreicht hat, strömen alle Amöben im Umkreis zusammen - manchmal bis zu 100000 Stück - und formen ein schneckenartiges Gebilde.

Indem sie jetzt alle koordiniert und synchron handeln, bewegen sie sich wie eine winzige Nacktschnecke, von ihren Wärme- und Lichtsensoren geleitet, in Richtung auf einen warmen, sonnigen Platz. Dort formen sie eine Halbkugel, aus der ein Stil emporwächst, der dadurch entsteht, dass einige der Amöben sich aufrichten, verhärten und absterben, andere an ihnen emporklettern, sich ebenfalls verhärten und absterben undsoweiter.

Nachdem etwa 20 Prozent der Amöben sich so für die Allgemeinheit geopfert haben, klettert der Rest den Stiel empor, bildet einen Fruchtkörper und verwandelt sich in Sporen. Bei Gelegenheit platzt der Fruchtkörper auf, Wind oder Regen tragen die Sporen davon, in nahrungsreichere Gefilde, aus jeder Spore wird ein Amöbe - und das Spiel beginnt von neuem.

Hunger und Not führen hier also nicht zu einem darwinistischen "Kampf ums Dasein", sondern werden durch eine kooperative Lösung, durch Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe - bis hin zum Opfer für die Allgemeinheit - überwunden.

Ich habe an anderer Stelle den Aspekt der gegenseitigen Hilfe ausführlich behandelt und will hier nur noch ein weiteres, in der Natur weitverbreitetes und sehr wichtiges Beispiel anführen: die Symbiose von Pflanzen und Pilzen, die an ihren Wurzeln sitzen, sie mit Wasser und Nährsalzen versorgen und sich dafür mit Zucker belohnen lassen. Das unterirdisch wuchernde Pilzgeflecht verbindet aber auch unterschiedliche Pflanzen miteinander und gibt ihnen die Möglichkeit, Nährstoffe auszutauschen.

Botaniker an der englischen Universität Sheffield haben dies schon vor Jahren im Laborversuch nachgewiesen. Von zwei Pflanzen, einem Schaf-Schwingel (der zu den Gräsern gehört) und einem Spitzwegerich, die durch ein Pilzgeflecht verbunden waren, wurde eine unter eine Glasglocke gesetzt, und ihrer Atemluft eine Spur von radioaktivem Kohlendioxid hinzugefügt. Der von ihr produzierte, jetzt leicht radioaktive Zucker konnte dann mit einem Strahlenmessgerät verfolgt werden. Wenn die zweite Pflanze nun dunkel gehalten wurde und "hungerte", erhielt sie über das Pilzgeflecht Zucker von der anderen Pflanze. Da beide unterschiedlichen Arten angehörten, kann man hier wohl kaum die Gene und ihre "Verwandtschaftsselektion" verantwortlich machen, wie es die Darwinisten bei Fällen akuter Kooperation so gerne tun.

Man hat bei den Ameisen von einem "sozialen Magen" gesprochen, weil alle Mitglieder eines Ameisenstaates ihre Nahrung miteinander teilen und sich bei Bedarf gegenseitig füttern. Auch Wiese und Wald bilden offenbar, mit Hilfe des Pilzgeflechts, so etwas wie einen "sozialen Magen". Das unterirdische "soziale Netz" macht aus einer Ansammlung von Pflanzen einen ökologischen Organismus.

Diese Form der Symbiose hat man bereits in 270 Millionen Jahre alten Versteinerungen gefunden, und die Biologin Lynn Margulis nimmt sogar an, dass dies eine der Voraussetzungen dafür war, dass die Pflanzen das trockene Land besiedeln konnten.

Kooperation ist die Basis des Lebens und der Evolution - das zeigt sich schon auf der Ebene einfachster Einzeller. Der amerikanische Wissenschaftler James Shapiro fand bei seinen Untersuchungen heraus, dass Bakterien organisierte Gemeinschaften bilden, in Gruppen auf Beutejagd gehen, und eher den Einzelzellen eines Organismus ähneln, als autonomen Einzelgängern. Er kam zu dem Schluss, "dass die meisten - wenn nicht so gut wie alle - Bakterien ihr Leben in Gemeinschaft verbringen."

Cyanobakterien, die sich, wie Pflanzen, durch Photosynthese ernähren, leben oft in Zellketten oder gewebeartigen Kolonien zusammen. Bei Stickstoffmangel stellen einzelne Zellen ihren Stoffwechsel durch eine Art Genmanipulation um, und können dann auch Stickstoff aus der Luft binden und verwerten. Durch winzigste Kanäle, die sie verbinden, tauschen die beiden Zelltypen der Bakterienkolonie ihre Stoffwechselprodukte aus: Arbeitsteilung, wie sie sich sonst nur bei vielzelligen Organismen findet.

Bakterien sind vermutlich die ältesten, sicher aber die erfolgreichsten Lebewesen auf unserem Planeten - und vielleicht auch noch anderswo. Und ihr Erfolg beruht offensichtlich nicht darauf, dass sie egoistische, kriegerische Monster sind, sondern auf ihrer Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation. Die Bakterien waren und sind die großen "Macher" der Evolution. Ohne sie gäbe es kein Leben auf der Erde.

Nachdem die Einzeller, Bakterien und Algen, einige Milliarden Jahre lang daran gearbeitet hatten, die Voraussetzungen für die Entfaltung des Lebens zu schaffen, begann vor etwa 600 Millionen Jahren die eigentliche große Zeit der Evolution damit, dass Einzeller sich zu vielzelligen Organismen zusammenschlossen. Und auch dies ist eindeutig ein kooperatives Verhalten, das auch die Fähigkeit und den Willen zur Kommunikation voraussetzt.

Mit der Vielzelligkeit kam auch das Energieproblem. Bezogen auf das gleiche Körpergewicht braucht ein Vielzeller zehnmal mehr Energie als ein Einzeller. Bessere Methoden der Energieumsetzung waren nötig, und es entstand ein neuer Zelltypus, die sogenannte "Eucyte", der Grundbaustein aller modernen Vielzeller, einschließlich des Menschen. Sie verfügt über einen Zellkern, in dem die Erbsubstanz sicher untergebracht ist, und über eigene "Zellkraftwerke", die für die Energieversorgung zuständig sind, sogenannte "Mitochondrien". Bei den Pflanzenzellen kommen noch kleine "Photosynthesefabriken" hinzu, die sogenannten "Plastiden". Mitochondrien und Plastiden verfügen über eigene DNS und können sich eigenständig vermehren. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass die Eucyten ursprünglich durch den Zusammenschluss verschiedener Einzeller entstanden sind, indem eine Wirtszelle andere Einzeller aufnahm, die dann zu Mitochondrien und Plastiden wurden.

Wer oder was auch immer die Vielzelligkeit bewirkt und die Eucyten geschaffen hat - es war jedenfalls ein Prinzip, das Kooperation im Sinn hatte, nicht Kampf. Und dieses Prinzip ist immer noch wirksam, und es war und ist der eigentliche Motor der Evolution - dies zeigt sich ganz eindeutig an ihrem Ergebnis: sie hat schließlich nichts geringeres geleistet, als den Aufbau und Ausbau eines ganzen Planeten. Von einem toten Steinklotz, wie man ihn von Bildern des Mars oder Merkur her kennt, zu einem blühenden, lebendigen Kunstwerk.

Ein ständiger "Krieg der Natur", ein fortwährender "Kampf ums Dasein" kann derartiges nicht leisten. Jedes Geschehen, jeder Prozess, bei dem die Konfrontation die Kooperation überwiegt, ist destruktiv. Andererseits muss bei jedem Aufbauprozess die Kooperation stärker sein als die Konfrontation. Konkurrenz belebt nur dann das Geschäft, wenn sie in den Rahmen einer übergeordneten Kooperation eingebettet ist - sonst führt sie in den Ruin. Die Natur (oder die schöpferische Instanz, die sich hinter diesem Begriff verbirgt) hat das - im Gegensatz zu vielen Menschen - schon längst begriffen.

Ein Mensch kann sein Leben lang leben ohne Kampf - aber nicht ohne Kooperation. Ohne die koordinierte Zusammenarbeit der Zellen wäre sein Körper ein einziges Krebsgeschwür. Ohne die Symbiose mit seinen Darmbakterien würde er verhungern. Und das gilt für unzählige andere Lebewesen auch. Bakterien waren die Basis des Lebens am Beginn der Evolution und sie sind es auch heute noch: Verdauung - und damit fängt das organische Leben an - ist Sache der Mikroben. Und Verdautwerden - womit es endet - ebenfalls.

Leben ist Zusammenleben. Miteinander, füreinander und voneinander leben. Denn das Leben baut auf dem Leben auf, das Leben lebt vom Lebendigen - und eben vor allem auch dadurch, dass ein Lebewesen andere Lebewesen auffrisst und verdaut. Die grundsätzliche Essbarkeit jedes Lebewesens ist eine der wichtigsten Grundlagen für die natürliche Vielfalt des Lebens. Fressen und Gefressenwerden gehört dazu, aber es ist nicht, wie manche meinen, alles im Leben. Und wie alles in der Natur muss auch dieses Prinzip differenziert betrachtet und von dem ungerechtfertigten Stigma der Grausamkeit befreit werden.

Alle Tiere fressen, aber viele werden selbst nicht gefressen, außer, wenn sie tot sind, von den Würmern und anderen Recyclingorganismen. Fast alle Pflanzen (von den "fleischfressenden" einmal abgesehen) werden gefressen, fressen aber selbst nicht.

Nicht alle Fresser fressen ihre Opfer ganz - von den Maulwürfen beispielsweise wird berichtet, dass sie die Regenwürmer oft nur zur Hälfte fressen, um dem Rest Gelegenheit zu geben, sich zu einem ganzen Wurm zu regenerieren. "Für intelligent", sagte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, "gilt ein Wesen mit hochentwickelter Fähigkeit, einsichtig zu handeln." Die Maulwürfe sind in diesem Sinne - wenn die Geschichte stimmt - offenbar intelligenter als die meisten Menschen.

Das Fressen und Gefressenwerden folgt in der Natur klar erkennbaren Spielregeln. Sich beschränken, anderen etwas übrig lassen und dadurch "ökologische Nischen" schaffen, in denen andere Arten Platz finden: etwas ganz selbstverständliches bei den Lebewesen dieses Planeten - wenn man vom Menschen einmal absieht.

Raubtiere fressen nur einen kleinen Teil ihrer Beutetiere - etwa 10 Prozent - sie begrenzen ihre Anzahl und verhindern dadurch, dass sie sich übermäßig vermehren und ihre Nahrungsquellen erschöpfen. Sie halten den Bestand quantitativ und qualitativ - indem vor allem Jungtiere, Alte und Kranke gefressen werden - stabil, gefährden ihn aber nicht. Unter diesem Gesichtspunkt könnten man das Verhältnis von sogenannten "Fressfeinden" durchaus als eine quasi symbiotische Beziehung ansehen. Auch hier ist die Konkurrenz offensichtlich eingebaut in ein übergeordnetes Kooperationsprinzip.

Und auch das ist ein wesentlicher Aspekt der Lebendigkeit: Lebewesen sind zu Kooperation UND zur Konkurrenz fähig - und sie können entscheiden, welches Verhalten jeweils das Sinnvollere ist. Das Lebendige kann gestalten oder zerstören, es kann kommunizieren oder die Kommunikation verweigern - und es kann selbst darüber entscheiden, was es tun will.

Sicher gibt es dabei Grenzen - eine völlig freie Entscheidung gibt es nicht. Denn jede Freiheit ist nur ein Spielraum zwischen den Abhängigkeiten, die - von wem oder was auch immer - vorgegeben sind. Aber kein Lebewesen ist eine Marionette - auch das Einfachste nicht.

Ein gewisses Maß an Autonomie im Rahmen eines größeren Ganzen, entsprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe: das ist ein weiterer wesentliches Aspekt des Lebendigseins.

Leben ist auf allen Stufen gekennzeichnet durch irgendeine Art von Entscheidungsfreiheit - wenn auch im Rahmen einer übergeordneten Gebundenheit - und dies setzt irgendeine Art von Bewusstsein voraus. Bewusstsein ist somit ebenfalls ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebendigkeit.

Und diese beiden Aspekte haben in der Evolution des Lebens ganz offensichtlich sehr viel stärker zugenommen, als zum Beispiel die darwinistischen Tugenden Giftigkeit, Aggressivität und Fortpflanzungsmaximierung.

Nicht "Anpassung" - beliebtes Allerklärungszauberwort - war das wesentlichste Element der Evolution, sondern "Gestaltung". Sie war es, die die Welt verändert und auf den heutigen Stand gebracht hat. Und zwar von Anfang an. Die Arbeit von Photosynthese treibenden Einzellern hat unsere Atmosphäre hervorgebracht und den Ozonschild, der die harte UV-Strahlung abschirmt - unverzichtbare Grundlagen unseres Lebens.

Die Erfindung der Photosynthese war keine "Anpassung". Wenn unsere Urahnen, die Einzeller, sich nur an die "Ursuppe" angepasst hätten - dann säßen sie immer noch dort, und die Evolution wäre ausgefallen.

Was die Evolution vorangetrieben hat, war die Erfindung von "Neuheiten" - Photosynthese, vielzellige Organismen, Kiefer und Zähne, Flossen, Beine, Flügel, Herz und Lunge, Nerven und Gehirn. Und diese "Erfindungen" standen hauptsächlich im Dienste zunehmender Autonomie, waren immer perfektere Werkzeuge, um den Zwängen der Umwelt zu entgehen, mehr Freiraum zu gewinnen und die Naturgesetze - wenn man sie schon nicht ausschalten kann - so doch wenigstens zu überlisten.

Die Schwerkraft hindert eine Raupe daran, zu fliegen - aber sie konnte sie nicht daran hindern, sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Die Schwerkraft hindert einen Menschen daran, zu fliegen - aber sie konnte ihn nicht daran hindern, das Flugzeug zu erfinden und mit dem Gesetz des Auftriebs das Gesetz der Schwerkraft zu überlisten. Wenn man das Nervensystem der kambrischen Würmer mit dem des Menschen vergleicht - inklusive Großhirnrinde - dann ist nicht zu übersehen, dass die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung im Verlauf der Evolution ganz deutlich zugenommen hat. Wenn einige Wissenschaftler nicht an einen Fortschritt in der Evolution glauben, so liegt dies meiner Meinung nach daran, dass sie nur auf Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit schauen - und in dieser Hinsicht hat es in der Tat keinen Fortschritt gegeben, denn die Bakterien, mit denen die Evolution begann, sind darin nach wie vor die Weltmeister. Aber wenn man die Vierrädrigkeit als einzigen Maßstab nimmt, hat es auch in der Entwicklung des Automobils keinen Fortschritt gegeben.

Nichtsdestoweniger haben in der Evolution des Lebendigen vom "Urschleim" bis zum Menschen doch offensichtlich einige andere Dinge erheblich zugenommen, vor allem: Intelligenz und Bewusstsein, kurz - die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung - sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareebene.

Ferner Schönheit, oder - da dieser Begriff ja doch einem subjektiven Geschmacksempfinden unterliegt - neutraler gesagt: ästhetische Komplexität - sowohl von Merkmalen, als auch von Eigenschaften. Bestes Beispiel: das bunte Outfit und das Balzverhalten der Vögel. Und wenn man den Bereich der Musikalität betrachtet, dann ist auch hier ein erheblicher Fortschritt zu verzeichnen: von den Amöben zu den Amseln - und schließlich bis zu Amadeus.

Außerdem: technologische Komplexität der Merkmale, im Dienste der Autonomie und der Emanzipation von Umweltbedingungen, weit über das zum Überleben nötige Maß hinaus - wie das überwiegende Vorhandensein einfacher Lebewesen in allen Lebensbereichen zeigt: es gibt bei den Schwämmen etwa 11 % mehr unterschiedliche Arten als bei den Säugetieren. Und bei den Würmern beträgt die Zahl der Arten sogar das achtfache.

Und, last not least, die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden und auszudrücken, über Sexus zu Eros und Agape, bis hin zu romantischen Liebesdramen und dem Bedürfnis, die Tragödie von Romeo und Julia aufs Theater zu bringen: auch hier ist doch offensichtlich, von den Saprophagen bis zu Shakespeare, ein wesentlicher Zuwachs zu verzeichnen.

Und alles das sind Eigenschaften des Lebendigen - und beileibe keine nebensächlichen, denn sie markieren ganz markante Trends der Evolution - die zeigen, dass es dem Leben weiß Gott nicht nur um Überlebensmechanismen und Fortpflanzungsmaximierung geht. Und damit wird auch klar, dass das Leben nicht mit quantitativen und mechanistischen Begriffen, nicht mit Kraft und Stoff, nicht mit Physik und Chemie allein zu beschreiben, geschweige denn zu erklären ist. Denn es ist in seinen wesentlichsten Eigenschaften metaphysisch, metachemisch, metamateriell, metaenergetisch und metamechanistisch.

Das Leben und seine Geschichte können mithin nicht Gegenstand der NaturWISSENSCHAFT sein - denn über zu viele wesentliche Aspekte ist gesichertes Wissen nicht verfügbar - sondern nur der NaturPHILOSOPHIE. Und hier ist grundsätzlich jede Meinung zulässig, vorausgesetzt sie ist mit der Logik in Übereinstimmung und den beobachtbaren Tatsachen - sofern es welche gibt. Und niemand hat das Recht, seine Position als die allein gültige und seligmachende zu verkaufen oder gar anderen aufzuzwingen.

Ich persönlich folge in der eingangs gestellten Frage Jesus von Nazareth, der sagte: "Spiritus est, qui vivificat, caro non prodest quidqam." Und des weiteren Giordano Bruno mit seinem: "Natura est Deus in rebus", das ich ergänzen möchte mit einem: "Vita est Deus in materia." Damit kann ich mich zur Zeit zufrieden geben - auch wenn ich dabei keineswegs das Gefühl habe, schon zu wissen, worum es eigentlich geht.