Artikel

Dies ist eine kleine Auswahl von Artikeln, die ich für verschiedene Zeitschriften geschrieben habe, z.B. für "BIO", "Esotera", Natürlich" u.a.

Inhaltsverzeichnis

- Wir leben nicht in Darwins Welt

- Wunder - Wende - Wassermann: Zeichen einer Neuen Zeit?

- Mind over Matter - der Geist beherrscht die Materie

- Du lebst nur einmal - und zwar für immer

- Hilf mir, es selbst zu tun - Maria Montessoris pädgogische Alternativen

- Sonne, Mond und Sterne - kosmische Helfer im Garten: Die Forschungen und Erfahrungen der Gärtnerin Maria Thun

- Gentechnologie - Horror, Hoffnung oder Hirngespinst?

Kooperation statt Kampf - ein Plädoyer für eine neue Sicht der Evolution

© Reinhard Eichelbeck

(erschien in etwas geänderte Fassung 2001 in “Zeitpunkt”, Heft 55)

Im November 1859, vor fast 150 Jahren, veröffentlichte Charles Robert Darwin (1809-1882) sein Buch “Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion”, in dem er die Entwicklung der Lebewesen auf unserem Planeten - wir nennen das heute Evolution - nicht mehr durch das Wirken einer höheren schöpferischen Instanz, sondern durch einen blinden und unintelligenten Mechanismus erklärte.

Dieses Denkmodell aus der Dampfmaschinenzeit - das sich mittlerweile zu einem materialistischen Schöpfungsmythos aufgebläht hat, wo “Mutation” und “Selektion” als allmächtige Götter agieren - gilt heute vielen Wissenschaftlern und Laien immer noch als die einzig akzeptable Theorie über den Ablauf der Evolution. Seine Schlagworte, wie z.B. “Natürliche Selektion”, “Kampf ums Dasein” (struggle for life) und “Überleben des Tüchtigsten” (survival of the fittest) sind in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Und immer wieder ist zu lesen, dieses Denkmodell sei “gesichert” oder sogar “vollgültig bewiesen”.

Aber das ist der Darwinismus keineswegs. Im Gegenteil - er ist bis heute unbewiesen, er ist in sich widersprüchlich und teilweise unlogisch, er geht von falschen Voraussetzungen aus und er steht in vielen wichtigen Punkten im Gegensatz zu den bekannten Erfahrungstatsachen. Er ist, so erkannte der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz schon 1860, ein “wissenschaftlicher Missgriff, unlauter hinsichtlich der Fakten, unwissenschaftlich in den Methoden und schädlich in der Tendenz”.

Für Darwin war der Krieg (“war of nature”) der Vater der Evolution, wo “die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen”. Aber diese Erkenntnis hat er nicht aus der Naturbeobachtung bezogen, sondern aus der Gesellschaftsphilosophie seines Landsmannes Thomas Malthus. Und damit hat Darwin sozialneurotische Unarten des Menschen - Egoismus, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit, Geilheit, die alten Macho-Untugenden, möglichst viele Nachkommen und möglichst viele tote Feinde zu hinterlassen - als naturgegeben, ja sogar als Grundprinzipien der Evolution dargestellt. Wohin eine solche Haltung führt, zeigen uns heute die politischen und ökologischen Katastrophen der Gegenwart.

All jene als Politiker verkleideten Machtneurotiker vom Schlage eines Milosevic oder Saddam Hussein, die Minderheiten zu unterdrücken oder sogar auszuradieren versuchen, können sich heute zu ihrer Entschuldigung auf Darwin berufen: denn er hat die Ausrottung (“extermination”) und Auslöschung (“extinction”) der Schwachen durch die Starken zum Grundprinzip des Lebens in der Natur erhoben - und zur treibenden Kraft in der Evolution.

Aber die darwinistische Sicht der Natur ist falsch - das wird heute durch eine Fülle von Indizien aus der Naturbeobachtung belegt. Nicht Kampf, sondern Kooperation, nicht hemmungslose Vermehrung, sondern situationsbezogene Selbstbegrenzung, nicht chaotische Zufälle sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse: das sind die wahren Grundelemente der Evolution - und allemal auch eine bessere Basis für die menschliche Gesellschaft, als Krieg und “survival of the fittest”.

Bei genauer Betrachtung findet man nur zwei Arten von Lebewesen auf unserem Planeten, die sich durch und durch darwinistisch verhalten: das eine ist der Mensch, das andere die Krebszelle. Beide vermehren sich völlig hemmungslos und ohne Rücksicht auf das größere Ganze, von dem sie ein Teil sind. Der Mensch, der sich “darwinistisch” verhält, ist wie ein Krebsgeschwür im Organismus der Erde, und wenn er so weitermacht, zerstört er seine eigenen Existenzgrundlagen.

Wir sind an einem Scheidepunkt angekommen, und unsere Zivilisation wird keine Zukunft haben, wenn wir nicht lernen, unsere Konkurrenzideologie abzulegen und kooperativ zu denken und zu handeln. Wir brauchen jetzt dringend neue ökologische, ganzheitliche und vor allem konstruktive Denkmodelle, die uns helfen, die Fehler der Vergangenheit rückgängig zu machen - soweit es geht - und Zukünftige nach Möglichkeit zu vermeiden.

Der Darwinismus scheint mir ein ganz wesentliches Hindernis für diesen notwendigen Prozess des Umdenkens zu sein, und daher halte ich es für wichtig, dass wir uns so bald wie möglich von ihm verabschieden. Dass er sich - bei näherer Betrachtung - weder im naturwissenschaftlichen noch im philosophischen Sinne als überzeugend erweist, sollte uns diese Entscheidung leicht machen.

Ein Jahrhundertirrtum

Was stimmt nun aber nicht an diesem Denkmodell, das ich für den größten wissenschaftlichen Irrtum der Neuzeit halte?

Zu Darwins Zeiten war das mehrheitlich anerkannte Denkmodell der schulwissenschaftlichen Biologie über die Herkunft des Lebendigen die biblische Schöpfungslehre: die verschiedenen Arten von Lebewesen waren einmalig und unveränderlich von Gott geschaffen.

Darwins Auffassung, dass alle Lebewesen miteinander verwandt sind und von (einem oder mehreren) gemeinsamen Vorfahren abstammen, war zwar ketzerisch, aber nicht neu. In Ansätzen tauchte dieser Gedanke beispielsweise schon bei Kant und Goethe auf und bei Darwins Großvater Erasmus - definitiv ausformuliert findet er sich 1809 bei Lorenz Oken und Jean Baptiste de Lamarck. Eine erstaunliche Synchronizität: im gleichen Jahr wie Charles Darwin erblicken die beiden ersten wissenschaftlichen Evolutionsmodelle das Licht der Welt.

Was die Abstammung angeht, so ist es offensichtlich, dass wir von Eltern abstammen, die wiederum von Eltern abstammen, die wieder von Eltern abstammen undsoweiter bis zu den ersten Menschen. Die wiederum müssen von “Vormenschen” abstammen, die von “Vorsäugetieren” abstammen, die von “Vorreptilien” abstammen, die von “Voramphibien” abstammen, die von “Vorfischen” abstammen, die von “Vorwasauchimmer” abstammen, bis hinunter zum Urschleim oder noch weiter. So jedenfalls legen es uns die versteinerten Zeugnisse früherer Lebewesen und die Erkenntnisse der Paläontologie nahe.

Nach aller Erfahrung entsteht das Lebendige immer nur aus dem Lebendigen - omne vivum ex vivo - und die Kette des Lebens darf nicht unterbrochen werden. Wie aber hat man sich die Übergänge vorzustellen - von Was-auch-immer zu Fisch, von Fisch zu Fleisch und schließlich zu Mensch? Es hat offenbar im Laufe der vergangenen 500 bis 600 Millionen Jahre dramatische Veränderungen in der Gestalt der Lebewesen gegeben - aber wer oder was hat sie verursacht?

Charles Darwin ist in seinem Evolutionsmodell von 1859 davon ausgegangen, dass alle Lebewesen sich ungehemmt vermehren - sein erster großer Irrtum - weil ihnen “keine vorsichtige Enthaltung vom Heiraten” möglich ist und dadurch ein gewaltiger “Bevölkerungsüberschuss” entsteht. Demzufolge herrscht in der Natur ein heftiger Krieg (“war of nature”), ein ständiger “Kampf ums Dasein” (“struggle for life”) bzw. um Nahrung und Lebensraum. Dieser Kampf ist - so Darwins zweiter großer Irrtum - besonders heftig zwischen Angehörigen der gleichen oder einer nahe verwandten Art.

Wenn nun ein Lebewesen durch irgendeine erbliche Veränderung einen Vorteil im Kampf ums Dasein bekommt, sagt Darwin, wird es sich durchsetzen, stärker vermehren und die schwächeren Artgenossen verdrängen: “die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen”.

Diesen Vorgang nannte Darwin “natural selection” (natürliche Selektion), später verwendete er alternativ dafür auch den von Herbert Spencer übernommenen Begriff “survival of the fittest” (Überleben des Tüchtigsten). Und er glaubte, dass dieser Prozess, indem er über sehr lange Zeiträume hinweg schrittweise kleinste Verbesserungen akkumuliert, die Grundlage der Evolution bildet - Darwins dritter großer Irrtum.

Was den zuerst genannten Irrtum angeht, so wissen wir heute, dass Darwins Annahme, dass es in der Natur keine “Geburtenkontrolle” gibt, falsch ist. Im Gegensatz zur menschlichen Gesellschaft gibt es in der Natur eine Fülle von Mechanismen, die eine zu starke Vermehrung einzelner Arten verhindern. Es gibt soziale Mechanismen (wie das Revierverhalten der Vögel zum Beispiel), es gibt hormonale Mechanismen (bei den Bibern und vielen anderen Säugetieren beispielsweise, wo bei Überbevölkerung das Fruchtbarkeitsalter der weiblichen Jungtiere später eintritt), es gibt von außen eingreifende Mechanismen, wie Fressfeindschaft oder Seuchen, es gibt noch ungeklärte, aber offenbar effektive Mechanismen bis hin zu “Kollektivauswanderungen” wie bei den Lemmingen, die manchmal tödlich enden.

Tatsache ist, dass vor allem die höheren Lebewesen ihre Anzahl den Umweltbedingungen gemäß selbst bestimmen: eine Überbevölkerung und ein daraus resultierender gnadenloser “Kampf ums Dasein” werden vermieden.

Der Mythos von den “Selektionsvorteilen”

Da kein gnadenloser Kampf herrscht, gibt es auch keinen gnadenlosen “Selektionsdruck” - und damit entfällt auch der “Überlebensvorteil” von kleinsten Veränderungen. Dass komplexe neue Organe oder Merkmale - wie zum Beispiel der Vogelflügel aus einem Saurierbein - durch allmähliche Akkumulation solcher kleinster Veränderungen über lange Zeiträume hinweg entstehen, ist höchst unwahrscheinlich und es gibt dafür keine Beweise - weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit - ja nicht einmal überzeugende Beispiele, wie so etwas theoretisch ablaufen könnte.

Erstens ist es schwierig, sich vorzustellen, wie winzigste Anfänge eines neuen Merkmals oder Organs bereits einen solchen “Überlebensvorteil” darstellen könnten, dass sie ihrem Träger dazu verhelfen, sich durchzusetzen, sich mehr als seine Kollegen zu vermehren und diese zu verdrängen. Den Giftstachel einer Biene kann man sicherlich als einen “Überlebensvorteil” ansehen - aber wie sieht der erste, winzige Beginn eines solchen komplexen Merkmals aus? Und welchen “Überlebensvorteil” könnte er haben?

Es gibt stachellose Bienen, die, ebenso wie die Mehrheit der übrigen Insekten, durch ihre Existenz überzeugend demonstrieren, dass man auch ganz ohne Stachel bestens zurechtkommt.

Und das gilt auch für alle anderen Merkmale und Eigenschaften der mehrzelligen Organismen. Dass sie allesamt zum bloßen Überleben und zur Fortpflanzung nicht unbedingt nötig sind, zeigt allein schon die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Lebewesen auf diesem Planeten aus Einzellern besteht. Es gibt achtmal mehr Arten von Würmern, als es Arten von Säugetieren gibt. Wozu braucht es also Knochen? Oder eine Plazenta? Oder ein Gehirn? Unzählige hirnlose Lebewesen überleben erfolgreich seit Jahrmillionen - und im Deutschen Fernsehen ist Hirnlosigkeit derzeit geradezu ein entscheidendes Kriterium für Erfolg. Gehirn ist im Grunde ein überflüssiger Luxus - warum also entstand es überhaupt?

Es gibt in fast allen Biotopen fast alles, was an Eigenschaften, auch jeweils Gegenteiligen, nur denkbar ist. Wenn aber Größe ein “Überlebensvorteil” ist, warum gibt es dann Kleinheit? Wenn Schnelligkeit ein “Überlebensvorteil” ist, warum dann auch Langsame? Komplizierte und Einfache, Giftige und Ungiftige, Aggressive und Friedliche, Gepanzerte und Nackte, Getarnte und Ungetarnte - allesamt nur ein paar Schritte oder Hüpfer oder Flossenschläge voneinander entfernt?

Und vor allem: warum sind gerade Lebewesen mit Eigenschaften, deren “Überlebensvorteil” so offensichtlich ist, wie zum Beispiel Giftigkeit oder Tarnfärbung, so deutlich in der Minderheit? Die einfachste Antwort auf diese Frage ist: weil die Natur und die Evolution nicht nach darwinistischen Prinzipien verfahren.

Der Mythos von den “Zwischenformen”

Des weiteren kann man sich nur schwer vorstellen, wie über unzählige kleine Veränderungen, von denen dazu noch jede vorteilhaft sein soll, ein komplexes Organ entstehen, oder sich in ein anderes, noch Komplexeres verwandeln könnte. Wie verwandelt sich eine Flosse in ein Bein? Ein Bein in einen flugfähigen, befiederten Flügel? Wie Herz und Kreislauf eines Reptils in den eines Säugetiers? Wie sind aus Reptilschuppen Vogelfedern und Säugetierhaare entstanden?

Es kann sich nicht durch zahlreiche kleine Veränderungen, von denen jede ein flugfähiges Flugzeug ergeben soll, ein Propellermotor in einen Düsenantrieb verwandeln, weil es sich dabei um zwei völlig verschiedene Konstruktionen handelt. Ebensowenig konnte sich während der Evolution aus dem alten “Flugmotor” der Libellen - die es schon zur Karbonzeit gab - in vielen kleinen Schritten der modernere “Flugmotor” der Fliegen entwickeln: es sind ebenfalls zwei völlig verschiedene Konstruktionen.

“Ließe sich irgendein zusammengesetztes Organ nachweisen, dessen Vollendung nicht möglicherweise durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen hätte erfolgen können, müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen”, schrieb Darwin in der “Entstehung der Arten”.

Man könnte hier beinahe jedes “zusammengesetzte Organ” nehmen, denn sie alle sind erst funktionsfähig, wenn sie komplett sind - aber man braucht gar nicht erst bis zur Organebene gehen. Darwins Theorie bricht schon auf der molekularen Ebene zusammen. Die erste Zelle brauchte ein Mindestmaß an Komponenten um lebendig zu sein - ein allmählicher Übergang von unbelebten Molekülen zu ihr “durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen” ist in der Praxis unmöglich.

Und das gilt beispielsweise auch für die Photosynthese, ein komplexer chemischer Prozess, der bereits zu Beginn der Evolution aufgetreten ist - um nicht zu sagen “erfunden” wurde. Er funktioniert nur, wenn alle Komponenten vorhanden sind, kann also ebenfalls nicht “durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen” entstanden sein.

Es ist also kein Wunder, wenn man von den unzähligen Zwischenformen (“missing links”), die es nach Darwins Vorstellungen hätte geben müssen, keine Versteinerungen findet. In zahlreichen Aspekten stehen die steinernen Dokumente, wie der renommierte Paläontologe Otto Schindewolf es ausdrückte, “in schroffem Gegensatz zu der darwinistischen Deutung des stammesgeschichtlichen Geschehens”.

Das Fehlen der “missing links” begründen die Darwinisten heute damit, dass solche Übergangsformen sich in kurzer Zeit in kleinen, geographisch isolierten Populationen entwickelt und daher keine Spuren hinterlassen haben - aber das ist eine pure Spekulation.

Die Insel Neuseeland ist seit der Triaszeit, also seit über 60 Millionen Jahren isoliert, aber es haben sich dort weder besondere Neuerungen in der Tierwelt, wie zum Beispiel Säugetiere und moderne Reptilien, noch ein auffallender Formenreichtum entwickelt. Statt dessen finden sich dort “lebende Fossilien”, wie die Brückenechse, und die Fauna ist eher ärmlich im Vergleich zu nicht isolierten Gegenden, in denen sich im gleichen Zeitraum das gesamte Säugetierspektrum entwickelt hat.

Außerdem zeigen heutige Beobachtungen, dass in kleinen, isolierten Artgemeinschaften sich durch Inzucht Gendefekte einstellen, die gewöhnlich nach einiger Zeit zum Aussterben der betreffenden Population führen.

Und darüber hinaus wäre es doch zumindest auch sehr seltsam, wenn unter den vielen Versteinerungen, in allen Schichten, über 600 Millionen Jahre hin, eben gerade all die Geschöpfe nicht versteinert wurden, die das darwinistische Denkmodell stützen könnten. Da drängt sich schon ein bisschen der Verdacht auf, dass sie gar nicht existiert haben.

Der Mythos von den “Zufallsmutationen”

Ein weiteres Problem des Evolutionsverlaufs, das der Darwinismus nicht befriedigend erklären kann, ist die Frage, wie überhaupt neue Merkmale und Eigenschaften bei Lebewesen entstehen. Darwin sprach einfach von “Modifikationen”, deren Ursache er aber nicht weiter begründen konnte. Die Darwinisten des 20. Jahrhunderts haben inzwischen den Begriff “Modifikation” durch genetische “Mutation” und “Rekombination” ersetzt. Darunter verstehen sie zufällige, chaotische Übertragungsfehler bei der Zusammenstellung oder Weitergabe von Erbinformation, wobei sozusagen einzelne “Buchstaben”, “Wörter” oder ganze “Sätze” vergessen, hinzugefügt, ausgetauscht oder vervielfältigt wurden. Solche Fehler hätten zu Verbesserungen geführt, die “selektionsfähig” waren.

Dummerweise ist bis heute nicht völlig geklärt, welche Rolle die Gene bei der Formbildung tatsächlich spielen, und wie überhaupt Genveränderungen zu Gestaltveränderungen führen können.

Bei einigen Ameisen- und Termitenarten gibt es auffallende Unterschiede zwischen einzelnen Tieren - Arbeitern und Soldaten zum Beispiel - und doch haben alle die gleichen Gene. Bei einer Gallwespenart (Trigonaspis crustalis) unterscheidet sich die Wintergeneration derartig von der Sommergeneration, dass man sie lange Zeit für zwei verschiedene Gattungen gehalten hat.

Andererseits sind sich die Larven verschiedener Tierarten oft sehr ähnlich - selbst wenn sie unterschiedlichen Stämmen angehören - während zwischen der Larve und dem erwachsenen Tier große formale Unterschiede bestehen. Und auch Wirbeltierembryonen, von Fischen bis zu Menschen, sehen sich in einer frühen Entwicklungsphase so ähnlich, dass selbst Fachleute gelegentlich Schwierigkeiten haben, sie voneinander zu unterscheiden. Ungleiche Gene - ähnliche Form, gleiche Gene - unterschiedliche Form.

Prof. Dr. Walter Nagl, einem anerkannten Genetiker und Autor von Lehrbüchern über Genetik, sagte in einem Fernsehinterview: “Es weiß heute kein Mensch, wie aus einer Eizelle ein Organismus entsteht, warum aus einer Mauseizelle eine Maus wird und aus einer Menscheneizelle ein Mensch wird - die Gene sind fast gleich. Die Gene zwischen Menschenaffen und dem Menschen selbst sind zu 99,9 % identisch, und trotzdem sind wir ja verschieden, irgendwo. Also - da sieht man, dass man eigentlich den Kernpunkt nicht kennt, noch nicht erkannt hat, woran es liegt. Die Gene sind sicher der Faktor, der die Produkte liefert - aber erklären tun sie nichts, sozusagen.”

Davon abgesehen ist es aber auch vom logischen Standpunkt aus ganz und gar unsinnig anzunehmen, dass zufällige FEHLER zu Verbesserungen, zu ganz neuen Formen führen, und dass aus chaotischen Störungen kompliziertere und höhere Ordnungssysteme entstehen. Normalerweise - so formulierte es der Physiker Erwin Schrödinger - “entsteht Ordnung aus Ordnung”. Und dieser Satz wird durch all unsere Erfahrungen bestätigt.

Es gibt in der Natur, wohin man auch immer schaut, eine Fülle von Einrichtungen, die man - zwar menschlich gedacht, aber nicht unberechtigt - als “geniale Erfindungen” bezeichnet hat. Das beginnt mit der ersten lebendigen Zelle, die bereits, so Jacques Monod, “eine kleine Maschine von äußerster Komplexität und Leistungsfähigkeit” ist, setzt sich fort über Photosynthese, Arbeitsteilung und Differenzierung der Zellen beim Vielzeller, bis hin zu Sinnesorganen, Bewegungsorganen, und dergleichen mehr.

Da gibt es Ameisen, die sich Herden von Blattläusen halten und mit ihnen umherziehen, oder sich Pilzgärten anlegen, in denen sie ihre Nahrung züchten, Spinnen, die ihre Beute mit dem “Lasso” fangen, Vögel, die für ihren Balztanz eigens eine 300 Kubikmeter große und 10 Meter hohe Lichtung im Urwald anlegen, indem sie alle Blätter von den Bäumen abreißen, und Köcherfliegenlarven, die einen Klebstoff erfunden haben, der unter Wasser aushärtet. Da gibt es gelenkige Panzer, Scharnier- und Kugelgelenke, Haftapparate, Bohrer in verschiedensten Ausführungen, Injektionsspritzen, Kneifzangen, geniale Baustoffe und verblüffende Konstruktionen in Minimalbauweise.

Und all das soll durch zufällige Fehler beim Kopieren von Genen entstanden sein? Die Infrarotsensoren der Klapperschlangen und die elektrischen Organe der Fische? Die faltbaren Flügel der Käfer und die selbstreinigende Haut der Lotosblätter? Die genialen Spinnapparate der Webspinnen und ihr konstruktiver Instinkt?

Die Vorstellung, dass Veränderungen in einer Größenordnung, die aus einem Radio- einen Fernsehapparat machen, oder aus einer Postkutsche ein Auto, durch zufällige Fehler beim Kopieren des Bauplans entstanden sein sollen, ist schlicht und einfach absurd.

Anzunehmen, dass die Ordnung in einem System durch die Einführung von Unordnung - und nichts anderes ist ja eine “Zufallsmutation” - erhöht wird, ist ebenso sinnvoll wie die Annahme, dass ein Raum um so kälter wird, je mehr ich ihn heize.

Nicht Zufall und Chaos bestimmen die Richtung der Evolution, sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse. Es mag angehen, für kleine Veränderungen - beispielsweise bei den Schnäbeln von “Darwinfinken” oder den Gehäusen fossiler Schnecken - zufällige Mutation und Selektion verantwortlich zu machen. Auch wenn es dafür keine konkreten Beweise gibt, so ist dies doch theoretisch nicht unmöglich.

Aber für die unzähligen “genialen Erfindungen” der Natur, für die Benutzung gleicher Techniken bei ganz verschiedenen Lebewesen in ganz unterschiedlichen Umgebungen, für die Veränderung formaler Strukturen wie beispielsweise von Reptilien zu Säugetieren oder Vögeln, müssen wir eine höhere, schöpferische Intelligenz annehmen - da können der blinde “Zufall” und seine ebenso blinde Schwester “Selektion” uns beim besten Willen nicht mehr weiterhelfen.

Eine Katze, die über die Tasten eines Klaviers spaziert, könnte durchaus zufällig die Tonfolge G-G-G-ES treffen - den Anfang von Beethovens Fünfter Symphonie. Aber daraus nun zu schließen, dass sie die gesamte Symphonie zu Stande bringen würde, wenn sie nur lange und oft genug über die Tasten wandert, und dass sie, wenn sie nur genügend Zeit hat, auch noch zufällig sämtliche Klavierkonzerte des Meisters komponieren könnte - das ist abwegig.

Der Darwinismus kann die Evolution nicht erklären

Alles in allem müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die entscheidenden Fragen der Evolution mit dem darwinistischen Selektionsmechanismus nicht befriedigend zu erklären sind.

Und das gilt auch für die sogenannten “Selbstorganisationstheorien”, die seit einiger Zeit von den Darwinisten diskutiert werden. All diese “Selbstorganisationsmodelle” erinnern fatal an die Geschichte vom Baron Münchhausen, der sich - samt Pferd - an seinem eigenen Zopf aus einem Sumpf gezogen hat. Oder an das amerikanischen Prinzip des “Bootstrapping”, wo man sich an den eigenen Stiefelschlaufen in die Höhe zieht. Ich habe allerdings noch niemand gesehen, der das geschafft hat, und solange ich es nicht mit eigenen Augen sehe, bin ich auch nicht bereit zu glauben, dass so etwas möglich ist.

Moleküle setzen sich nicht von alleine zu Zellen, Zellen setzen sich nicht von alleine zu Organen, und Organe nicht von alleine zu vielzelligen Organismen zusammen. Bei allen Ordnungsprozessen, die wir beobachten können, wird die Organisation immer von der höheren Integrationsebene aus gesteuert. Der Organismus baut sich aus Organen und Geweben auf, diese wiederum aus Zellen und diese wieder aus Molekülen - nicht umgekehrt. Von einer “zufälligen Selbstorganisation der Materie” kann keine Rede sein.

Der Darwinismus ist nur im ersten Augenblick einleuchtend, solange man nicht darüber nachdenkt oder ins Detail geht. Bei näherer Beschäftigung mit der Komplexität der Lebewesen, mit der technischen Genialität ihrer Organe und der subtilen Vielfalt ihrer Verhaltensweisen wird jedem, der nicht völlig der Darwinomanie verfallen ist, deutlich, dass dieses Denkmodell die Evolution nicht erklären kann.

Dies ist inzwischen auch vielen darwinorientierten Wissenschaftler klar geworden. In dem von Wolfgang Wieser herausgegebenen Band “Die Evolution der Evolutionstheorie” werden (auf Seite 251 ff.) nicht weniger als 21 Sachverhalte aufgeführt, die das darwinistische Evolutionsmodell in Frage stellen - aber die notwendige Konsequenz, nämlich zu sagen: das darwinistische Denkmodell ist falsch, lasst uns ein besseres finden - die wird leider nicht gezogen.

Auch der Herausgeber selbst schreibt in seinem einleitenden Artikel: “Genmutation und natürliche Selektion reichen nicht aus, um sämtliche Veränderungen der biologischen Evolution zu erklären.” Allerdings fügt er sogleich hinzu, dass die Liste der Kritikpunkte zwar eindrucksvoll sei, “ob sie jedoch ausreicht, um von einer Krise, ja vom ‘Ende’ des Darwinismus sprechen zu können (...) ist mehr als zweifelhaft.”

Höchst seltsam, dass selbst die Erkenntnis, dass er die Evolution nicht erklären kann, nicht ausreicht, um den Darwinismus aus den Köpfen seiner Anhänger zu vertreiben.

Nichtsdestoweniger kann man, so meine ich, nur immer wieder betonen: Darwin hatte Unrecht.

Nicht Arten- sondern Typenwandel ist das zentrale Phänomen und auch Problem der Evolution.

Nicht gradualistische Gleichförmigkeit bestimmte den Evolutionsablauf, sondern rhythmische Sprunghaftigkeit, gegliedert von globalen Katastrophen.

Nicht “Anpassung” der Lebewesen an die Umwelt, sondern ihre “Gestaltung” war es, die die Welt verändert und auf den heutigen Stand gebracht hat. Was die Evolution vorangetrieben hat, war die Erfindung von “Neuheiten” - Photosynthese, vielzellige Organismen, Kiefer und Zähne, Flossen, Beine, Flügel, Herz und Lunge, Nerven und Gehirn. Pure Anpassung - auch wenn sie noch so lange winzig kleine Veränderungen ansammelt - kann nichts Neues erfinden, im Gegensatz zur Meinung Darwins und der Darwinisten. Anpassung kann vielleicht Flossen perfektionieren, aber sie kann keine Beine daraus machen.

Und vor allem: es gibt eine funktionierende “Geburtenkontrolle” in der Natur, aber keinen “war of nature” oder “battle of life”. Der wesentlichste Faktor evolutiver Entwicklung ist nicht Kampf, sondern Kooperation - das ergibt sich sowohl aus der Erfahrung als auch aus logischen Überlegungen.

Kooperation statt Kampf

Die eigentliche große Zeit Evolution begann damit, dass Einzeller sich vor etwa 600 Millionen Jahren zu vielzelligen Organismen zusammenschlossen. Und dies ist eindeutig ein kooperatives Verhalten, das auch die Fähigkeit und den Willen zur Kommunikation voraussetzt.

Die “moderne” Zelle, Eucyte genannt, der Grundbaustein aller Vielzeller, ist nach heutiger Ansicht der Wissenschaft ursprünglich durch den Zusammenschluss verschiedener Einzeller entstanden.

Wer oder was auch immer die Vielzelligkeit bewirkt und die Eucyten geschaffen hat - es war jedenfalls ein Prinzip, das Kooperation im Sinn hatte, nicht Kampf. Und dieses Prinzip ist immer noch wirksam, und es war und ist der eigentliche Motor der Evolution - dies zeigt sich ganz eindeutig an ihrem Ergebnis: sie hat schließlich nichts geringeres geleistet, als den Aufbau und Ausbau eines ganzen Planeten. Von einem toten Steinklotz, wie man ihn von Bildern des Mars oder Merkur her kennt, zu einem blühenden, lebendigen Kunstwerk.

Ein ständiger “Krieg der Natur”, ein fortwährender “Kampf ums Dasein” kann derartiges nicht leisten. Jedes Geschehen, jeder Prozess, bei dem die Konfrontation die Kooperation überwiegt, ist destruktiv. Andererseits muss bei jedem Aufbauprozess die Kooperation stärker sein als die Konfrontation. Konkurrenz belebt nur dann das Geschäft, wenn sie in den Rahmen einer übergeordneten Kooperation eingebettet ist - sonst führt sie in den Ruin. Die Natur (oder die schöpferische Instanz, die sich hinter diesem Begriff verbirgt) hat das - im Gegensatz zu vielen Menschen - schon längst begriffen.

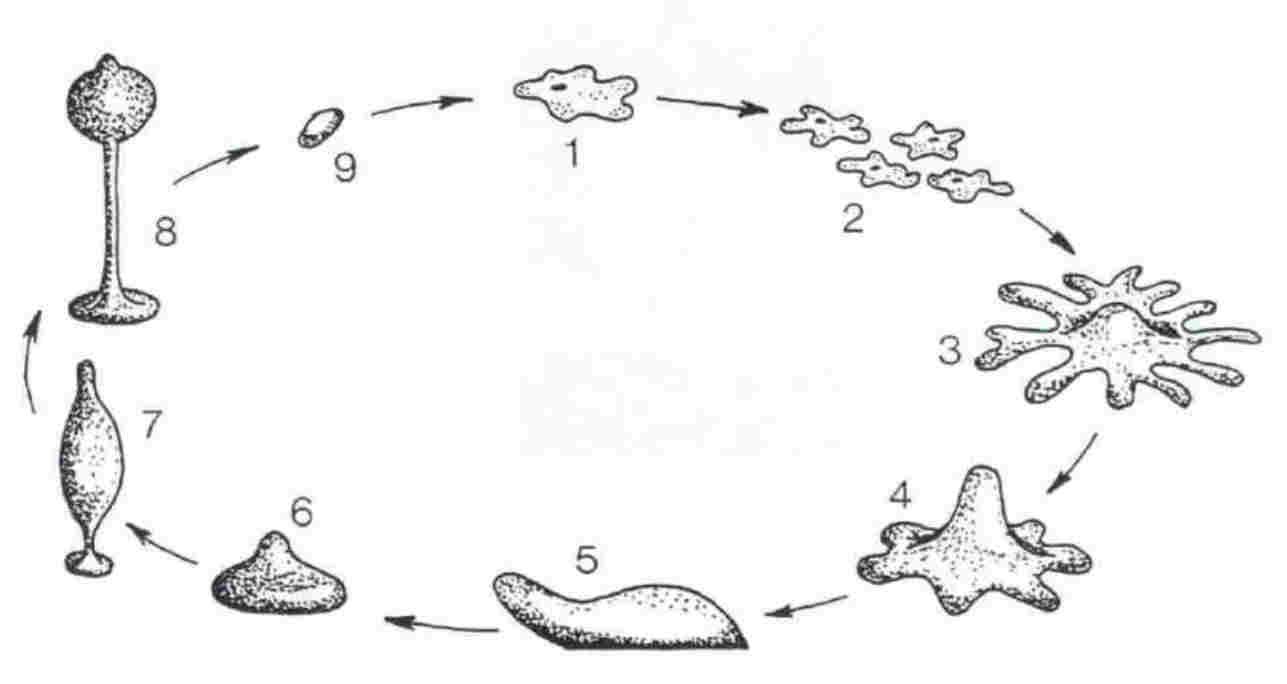

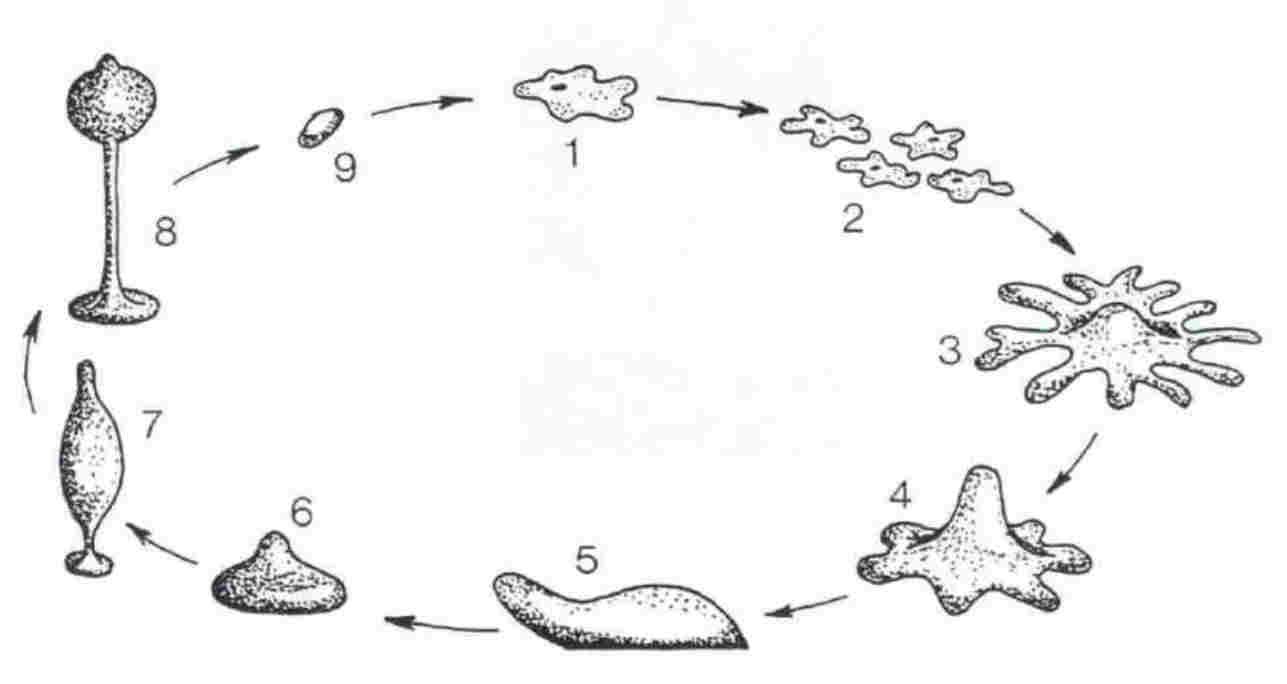

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Not - in diesem Fall Nahrungsmangel - nicht zu einem gnadenlosen “Kampf ums Dasein” im darwinistischen Sinne führt, sondern durch eine kooperative Strategie überwunden wird, liefert eine unscheinbare Amöbe, der Schleimpilz Dictyostelium discoideum. Der Name Schleimpilz ist ein wenig irreführend, denn es handelt sich hier nicht um einen Pilz im üblichen Sinne, sondern um einzellige Amöben, die normalerweise jede für sich allein herumkriechen, Bakterien fressen und sich durch Teilung fleißig vermehren. Nichts besonderes im Reich der Einzeller. Ungewöhnlich ist nur ihre Reaktion, wenn die Nahrung knapp wird.

Sobald eine Amöbe zu hungern beginnt, sendet sie einen chemischen Botenstoff aus. Andere Amöben, die das Signal auffangen, geben es weiter, indem sie ebenfalls diesen Botenstoff produzieren. Wenn er eine bestimmte Konzentration erreicht hat, strömen alle Amöben im Umkreis zusammen - manchmal bis zu 100000 Stück - und formen ein schneckenartiges Gebilde.

Indem sie jetzt alle koordiniert und synchron handeln, bewegen sie sich wie eine winzige Nacktschnecke, von ihren Wärme- und Lichtsensoren geleitet, in Richtung auf einen warmen, sonnigen Platz. Dort formen sie eine Halbkugel, aus der ein Stil emporwächst, der dadurch entsteht, dass einige der Amöben sich aufrichten, verhärten und absterben, andere an ihnen emporklettern, sich ebenfalls verhärten und absterben undsoweiter.

Nachdem etwa 20 Prozent der Amöben sich so für die Allgemeinheit geopfert haben, klettert der Rest den Stiel empor, bildet einen Fruchtkörper und verwandelt sich in Sporen. Bei Gelegenheit platzt der Fruchtkörper auf, Wind oder Regen tragen die Sporen davon, in nahrungsreichere Gefilde, aus jeder Spore wird ein Amöbe - und das Spiel beginnt von neuem.

Lebenszyklus des Schleimpilzes Dictyostelium Discoideum:

1 einzelne Amöbe. 2 Wachstum und Vermehrung. 3-4 Versammlung. 5 Wanderung. 6-7 Aufrichtung. 8 Reifer Fruchtkörper. 9 Spore.

Hunger und Not führen hier also nicht zu einem darwinistischen “Kampf ums Dasein”, sondern werden durch eine kooperative Lösung, durch Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe - bis hin zum Opfer für die Allgemeinheit - überwunden.

Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel

Die Entwicklungslehre hatte ursprünglich eine stark emanzipatorische Komponente. Man wollte sich von der Bevormundung durch einen allmächtigen Schöpfer lösen, unabhängig sein, sich selbst verwandeln, entwickeln und aufsteigen. Freiheit und Selbstgestaltung war das Ziel. Davon ist heute nicht mehr viel übriggeblieben. Die Geschichte des Darwinismus ist auch eine Geschichte der schrittweisen Demontierung dieser emanzipatorischen Impulse.

Die biblische Schöpfungslehre vor Darwin machte den Menschen zum Sklaven göttlicher Willkür, er war von Gott geschaffen worden und hatte sich damit abzufinden. Nicht er selbst bestimmt sein Schicksal, sondern Gott. Der Darwinismus unserer Tage macht den Menschen zum Sklaven des Zufalls - er ist von Zufall geschaffen und hat sich damit abzufinden. Nicht er selbst bestimmt sein Schicksal, sondern seine Gene.

Das System ist das gleiche, nur die Namen haben sich geändert. Die Entwicklungslehre ist am Ende wieder da angekommen, wo sie vor ihrem Anfang war: in einer Philosophie, die den Menschen entmündigt. Und sie ist trostloser als die Vorherige, denn ihr ist der Bezug zu einer höheren geistigen Ebene unterwegs abhanden gekommen.

Sie hat den Menschen keine Freiheit gebracht, und der Wissenschaft auch nicht. Der Darwinismus ist zu einer Zwangsjacke geworden, unter der die Biologie erstickt. Die Notwendigkeit, alle Fakten - auch die, die beim besten Willen nicht hineinpassen - in diesem Denkmodell unterzubringen, hat zu seltsamen Gedankenkonstruktionen geführt, die eine Vergewaltigung der Vernunft darstellen. Und der Anspruch des Darwinismus, die endgültige und ein für alle Mal richtige Erklärung der Evolution zu sein, hat der Biologie ihre Zukunft genommen.

Aber dieses Denkmodell ist nicht die absolute Wahrheit, es ist nicht einmal eine wissenschaftliche Theorie, es ist eine Arbeitshypothese, die sich zu einem Schöpfungsmythos aufgebläht hat.

Der Zoologe Wilhelm Keferstein meinte schon Ende des 19. Jahrhunderts, der Darwinismus sei “der Traum eines Mittagsschläfchens”. Wäre es nicht langsam an der Zeit, aufzuwachen?

Charles Darwin hat sein Evolutionsmodell nicht aus der Naturbeobachtung bezogen, sondern aus der Gesellschaftsphilosophie seiner Landsleute Malthus und Spencer sowie aus den Erfahrungen zahlreicher Haustierzüchter, mit denen er korrespondierte. Tatsächlich enthält sein Hauptwerk “Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion” kein einziges konkretes Beispiel für die Entstehung einer neuen Art durch natürliche Selektion in der Natur, sondern nur erfundene Beispiele und Spekulationen darüber, dass so etwas doch unter Umständen möglich sein könnte.

An einen seiner Enkel schrieb er: “Ich glaube an die natürliche Selektion, nicht weil ich in irgendeinem speziellen Fall beweisen kann, dass sie eine Spezies in eine andere verwandelt hat, sondern weil das (wie mir scheint) eine Reihe von Tatsachen der Klassifikation, der Embryologie, der Morphologie, der rudimentären Organe, der geologischen Abfolge und Verteilung ordnet und erklärt.”

Immerhin war er ehrlich genug, sein Denkmodell als eine “Hypothese” zu bezeichnen, und er schrieb in Bezug auf die “natürliche Selektion” als Evolutionsfaktor: “Ob dies alles aber wirklich stattgefunden hat, kann nur danach beurteilt werden, dass man zusieht, wieweit die Hypothese mit den allgemeinen Erscheinungen der Natur übereinstimmt und sie erklärt.” Darwins Nachfolger allerdings überprüften nicht die “Hypothese” an Hand der Natur, sondern die Natur an Hand der “Hypothese”, die sie inzwischen zu einer ewigen, unumstößlichen und absoluten Wahrheit hochstilisiert hatten. Ernst Haeckel: “Wer auch bei dem gegenwärtigen Zustande unseres Wissens immer noch nach Beweisen für die Selektionstheorie verlangt, der beweist dadurch nur, dass er entweder dieselbe nicht vollständig versteht, oder mit den biologischen Tatsachen, mit dem empirischen Wissensschatz der Anthropologie, Zoologie und Botanik nicht hinreichend vertraut ist.”

In der darwinistischen Literatur, inklusive der darwinfizierten Schulbiologiebücher wird immer wieder der Eindruck erweckt, als seien die Naturwissenschaftler von Anfang an und bis heute für Darwin gewesen, und nur altmodische Theologen, Kreationisten und verschrobene Ignoranten gegen ihn. Diese Darstellung aber ist falsch. Es waren von Anfang an bis heute gerade auch immer wieder Naturwissenschaftler (und darunter viele Biologen), die das darwinistische Evolutionsmodell kritisierten.

Der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz - einer der kundigsten Paläontologen seiner Zeit - sah darin schon 1860 einen “wissenschaftlichen Missgriff, unlauter hinsichtlich der Fakten, unwissenschaftlich in den Methoden und schädlich in der Tendenz.” Damit traf er den Nagel auf den Kopf - weil er aber ein bekennender Christ war, unterstellte man ihm religiöse Gründe für seine Kritik und stempelte ihn zum Außenseiter.

Ähnlich verfuhr man mit dem Zoologen St. George Mivart, ebenfalls ein Zeitgenosse und Kritiker Darwins mit fundierten wissenschaftlichen Argumenten. Er bezweifelte (mit Recht) vor allem den selektiven “Nutzen der ersten rudimentären Anfänge” von neuen Merkmalen und Eigenschaften bei Lebewesen. Weil er zum Katholizismus übergetreten war, behaupteten Darwins Anhänger (insbesondere Huxley), er sei aus theologischen Gründen gegen Darwin und seine Argumente daher nicht ernst zu nehmen.

Ebenso verfuhr man in den 1980er Jahren mit dem Biologen Joachim Illies, der den Darwinismus als einen “Jahrhundertirrtum” bezeichnet hatte, und dem Chemiker Bruno Vollmert, der experimentell nachwies, dass in einer Ursuppenlösung keine langen Kettenmoleküle von Proteinformat zufällig von selbst entstehen können. Beide wurden wegen ihrer christlichen Grundhaltung angegriffen und diffamiert.

Alfred Russel Wallace, der gleichzeitig mit Darwin auf die Idee einer “natürlichen Selektion” gekommen war, bezweifelte später, dass sich alle Bildungen in der Natur auf diese Weise erklären lassen - insbesondere dachte er dabei an die menschliche Intelligenz, die für ihn weit über das zum Überleben nötige Maß hinausreichte. Um ihren Ursprung zu erforschen beschäftigte er sich auch mit Phänomenen wie Telepathie und Spiritismus - Grund genug für die Darwin-Fraktion, ihm zu unterstellen, er sei “geisteskrank geworden” (so Ernst Haeckel).

In dieser Tradition befand sich auch Richard Dawkins, als er von Darwinkritikern behauptete, sie seien “unwissend, dumm oder geisteskrank”. Und Ernst Mayr verbannte solche Leute ins Mittelalter, denn: “In Wahrheit aber ist jeder moderne Denker - jeder moderne Mensch, der eine Weltsicht hat - außer er hängt einem Schöpfungsglauben an und glaubt an die buchstäbliche Wahrheit eines jeden Wortes in der Bibel, letztendlich Darwinist.”

Naturwissenschaftliche Darwinkritiker, die nicht auf solche Weise diffamiert werden konnten, wurden totgeschwiegen. In keinem Schulbuch findet man die Namen von Männern wie Karl Wilhelm von Nägeli, Albert Wigand, Johannes Reinke oder Karl Eberhard von Goebel - allesamt Biologieprofessoren von Rang, die zwar die Idee einer Evolution bejahten, die darwinistische Evolutionserklärung jedoch als unzureichend ablehnten.

Der Embryologe Hans Driesch, der Paläontologe Otto Schindewolf, die Genetiker Richard Goldschmidt und Antonio Lima-de-Faria - sie alle wurden im Rahmen der darwinistischen Indoktrinierung im Laufe des 20. Jahrhunderts zu wissenschaftlichen Unpersonen degradiert - trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) ihrer fundierten Argumente gegen Darwin und den Darwinismus. Dieses inquisitorische Vorgehen zeigt recht deutlich, dass der Darwinismus in der Tat eher ein religiöses (oder quasireligiöses) Dogma ist, als ein wissenschaftliches Denkmodell.

Tatsache ist: Niemand weiß zur Zeit wirklich, wie und warum die Evolution ablief.

“The mechanism of evolution is not known”, schrieb der schwedische Genetiker Lima-de-Faria. Und kein Wissenschaftler, der ehrlich ist, wird heute eine andere Antwort geben.

Wir müssen jetzt neue Denkmodelle erarbeiten: Denkmodelle, die davon ausgehen, dass nicht Kampf, sondern Kooperation - für deren Wirken es inzwischen eine Unmenge an Material aus der Naturbeobachtung gibt - das wichtigste Element der Evolution ist. Die ferner davon ausgehen, dass nicht Fortpflanzungsmaximierung, sondern situationsbezogene Selbstbegrenzung - auch dafür gibt es inzwischen eine Fülle von Beweismaterial - das normale und übliche Verfahren in der Natur ist. Und die schließlich eine ganzheitliche Sicht einnehmen, die auch Elemente wie Information, Kommunikation und Vernetzung berücksichtigt, die beim Zusammenleben der Lebewesen in der Natur eine ganz wesentliche Rolle spielen.

Die ursprüngliche Darwinsche Auffassung steht im Widerspruch zur Logik und den beobachtbaren Tatsachen, und an sie “glaubt heute sowieso kein ernsthafter Biologe mehr” (Zitat aus dem Brief eines Biologen). Die heute gängige neodarwinistische Auffassung ist eine völlig verwässerte Sammlung von Allgemeinplätzen und Binsenweisheiten, eine Mogelpackung, auf der zwar noch Darwin draufsteht, aber so gut wie gar kein Darwin mehr drin ist. Mit ihren Zauberworten “Mutation” und “Selektion” erklärt sie alles - und damit nichts.

Ein paar zufällige Fehler beim Kopieren von Erbinformation, und Hokuspokus Schwuppdiwupp - die Würmer sind Fische geworden. Noch ein paar zufällige Kopierfehler - Hokuspokus Schwuppdiwupp: die Fische haben Beine bekommen und wandern übers Land. Hokuspokus Schwuppdiwupp - die Beine sind verschwunden und es entsteht eine Schlange. Aus klein wird groß, aus groß wird klein, aus langsam schnell, aus schnell langsam, aus ungiftig giftig, aus Beinen Flossen, aus Flossen Beine - Hokuspokus, Schwuppdiwupp.

Und weil sie alle einen Überlebens- oder Selektionsvorteil bieten, auch wenn sie das genaue Gegenteil darstellen, bleiben diese Merkmale erhalten. Und über allem schwebt seine Majestät der Zufall, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, der große Erfinder der Photosynthese und der Lungenatmung, der Mücken und der Elefanten, der Saurier und der Hühnerflöhe.

Wer so argumentiert, betreibt Naturwissenschaft auf Kindergartenniveau. Ist das sinnvoll? Sollten wir uns damit zufrieden geben? Ich finde: nein. Zumal all die vielen arbeitslosen Biologinnen und Biologen hier auf Jahrzehnte hinaus eine sinnvolle Beschäftigung finden können: indem sie nämlich nach den tatsächlichen Grundlagen und Prinzipien der Evolution suchen.

Zurück zum Inhalt

Zurück zur Buch-Seite

© Reinhard Eichelbeck

Seltsame Dinge geschehen - Dinge, die vor 2 bis 3 Jahrzehnten noch ganz unglaublich und undenkbar gewesen wären. Ernsthafte Naturwissenschaftler reden öffentlich davon, dass der Geist die Materie beherrsche, oder dass das Bewusstsein unser Gehirn forme, und nicht das Gehirn unser Bewusstsein.

Ein Bundesforschungsminister empfiehlt den Ärzten, sich mehr um Naturheilverfahren zu kümmern und stellt ein nicht ganz unerheblich Summe für die Erforschung von Rutenphänomenen zur Verfügung.

Quantenphysiker zitieren Buddha und Laotse, Schulmediziner verschreiben mit einem Mal keine Antibiotika mehr, sondern Kräutertees und legen Hand auf, statt zum Skalpell zu greifen.

André Heller singt: “Die wahren Abenteuer sind im Kopf...”, und zu hunderten wandern Menschen in Wochenendworkshops und lernen, sich in andere Körper und andere Zeiten zu versetzen.

Kurt H. Biedenkopf schreibt im Prolog zu seinem Buch Die neue Sicht der Dinge: “Wer eine neue Ordnung denken will, muss den Mut haben, aus der alten Ordnung herauszutreten.” Bislang sorgsam gehegte Weltbilder geraten ins Wanken, von Neubesinnung ist die Rede, vom Paradigmenwechsel, vom Umbruch und vor allem vom “New Age” - vom neuen Zeitalter, vom “Zeitalter des Wassermanns”.

Ein Schlagwort, das immer wieder und immer häufiger gebraucht wird - Grund genug, hier einmal nach seiner Bedeutung zu fragen und zu schauen, was sich eigentlich hinter diesem seltsamen Begriff verbirgt.

Der Name “Wassermannzeitalter” stammt aus einem Denkmodell, das sich auf astrologische Grundsätze stützt und “Lehre von den Weltzeitaltern” genannt wird. Es geht davon aus, dass es historische Rhythmen und Abläufe gibt, die mit kosmischen Abläufen und Rhythmen zusammenhängen, von kosmischen Kräften geprägt und beeinflusst werden. Die Einteilung dieser Abläufe richtet sich der Bewegung der Erdachse und ihrer Stellung in Bezug auf den “Tierkreis”.

Wenn man die Ebene der Bahn, auf der die Erde sich um die Sonne bewegt, in den Kosmos hinausprojiziert, trifft sie auf eine Reihe von Fixsternmustern, die man in ferner Vergangenheit mit bestimmten Namen versehen hat - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, usw.

Zu verschiedenen Jahreszeiten sieht man von der Erde aus die Sonne vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Sternbilder, die zusammen den sogenannten “Tierkreis” bilden, der sich wie ein Band um die von uns aus sichtbare “Himmelskugel” legt.

Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde der “Tierkreis” in 12 gleiche Abschnitte zu je 30° eingeteilt, die nach den entsprechenden Sternbildern benannt sind und in gleicher Weise auch heute noch von der Astrologie benutzt werden.

Die Erdachse steht nicht ruhig - sie pendelt ein wenig und beschreibt dabei eine annähernd kreisförmige Bewegung. Entsprechend dieser Bewegung verschiebt sich der sogenannte “Frühlingspunkt”, der den Tag im Frühling bezeichnet, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Der Frühlingspunkt wandert in etwa 25200 Jahren einmal durch den Tierkreis und hält sich dabei jeweils etwa 2100 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Dieser Zeitabschnitt, der als “kleines Weltjahr” bezeichnet wird, soll in seiner Grundstimmung durch das betreffende Tierkreiszeichen geprägt sein.

Nach Ansicht des Autors Alfons Rosenberg dauerte beispielsweise das “Widder-Weltjahr” von 2250 bis 150 vor Christus, das “Fische-Weltjahr” von 150 vor bis 1950 nach Christus, und von 1950 bis 4050 nach Christus wird das “Wassermann-Weltjahr” dauern, das “Wassermann-Zeitalter”, the “Age of Aquarius”.

Der österreichische Philosoph Arnold Graf Keyserling legte den Beginn des “Wassermann-Zeitalters” auf das Jahr 1962, andere Autoren erwarten ihn erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Da keine Einigkeit darüber herrscht, wo genau die Sternbilder anfangen und enden, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, wann der Frühlingspunkt tatsächlich in den Wassermann wandert. Jedenfalls stehen wir aber, wenn man diesem Denkmodell folgen will, jetzt in einer Phase des Übergangs, und vielleicht ist die allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Unruhe tatsächlich das Symptom der “Geburtswehen” eines neuen Zeitalters, eines “New Age”.

Der Frühlingspunkt gilt auch als ,,Aszendent” des Welthoroskops, von dem aus die 12 sogenannten Häuser oder Felder bestimmt werden, die in der Astrologie verschiedene Lebensbereiche bezeichnen, in denen sich die “Charakterzüge” der Tierkreiszeichen oder Planeten praktisch umsetzen.

Das 1. Feld bezeichnet beispielsweise: Grundcharakter, Selbstverständnis und Selbstäußerung, Persönlichkeit, sowie Art und Weise des Umgangs mit Dingen und Personen. Im Horoskop des “Wassermannzeitalters” verbindet sich dies mit dem Prinzip des Wassermannzeichens: Wandlung, Neuerung, Reform, Menschenfreundlichkeit, Unabhängigkeit, Originalität, Intuition, Beweglichkeit, Geistige Kommunikation, Scharfsinnigkeit, Wissen und Freiheitsdrang. Es ist aber auch schwärmerisch, unberechenbar, flüchtig, revolutionär, eigenwillig bis exzentrisch, ideologisch und hemmungslos.

Die Ambivalenz und Vielschichtigkeit des Wassermannsymbols spiegelt sich auch in der “New-Age-Szene” wieder. Vom menschenfreundlichen Reformer über den abgehobenen exzentrischen Schwärmer bis zum Scharlatan, der seine Intuition kaltblütig ausnutzt, um sich auf Kosten seiner Mitmenschen zu bereichern, ist dort alles mögliche vertreten.

Dem Wassermann-Prinzip wird auch eine gewisse “Androgynität” zugesprochen, das heißt: die klaren Geschlechtsunterschiede sind verwischt, im Sinne einer “männlichen Weiblichkeit” oder “weiblichen Männlichkeit”.

Sollte es da nur ein Zufall sein, dass die französische Philosophin Elisabeth Badinter 1987 mit einem Buch Furore machte, das den beziehungsreichen Titel trägt: “Ich bin du - die neue Beziehung zwischen Mann und Frau, oder: die androgyne Revolution?”

In einem Gespräch mit der Journalistin Susanne von Paczensky (Cosmopolitan 10/87) sagte Elisabeth Badinter unter anderem: “Männer und Frauen werden sich immer ähnlicher. Die alten Geschlechtsunterschiede sind dabei zu verschwinden. Also verschwindet auch die bisherige Form des Liebespaares, die immer zwei unterschiedliche Rollen erforderte: das war der kühne Eroberer und seine zarte Beute, der Jäger und das scheue Reh. Die wahre Liebe wird in Zukunft auf Eintracht und Nähe, auf einer eher brüderlichen Gemeinsamkeit, einer eher mütterlichen Zärtlichkeit zwischen den Geschlechtern beruhen...”

Ich glaube nicht, dass man Elisabeth Badinter dem “NewAge”-Spektrum zuordnen kann - aber von ihren Äußerungen könnte man durchaus sagen: typisch Wassermann!

Das 2. Feld im Horoskop bezieht sich traditionsgemäß auf materiellen Besitz und den Erwerb von Gütern. Im vergangenen “Fische-Weltalter” wurde es vom aggressiven und zupackenden Widder-Prinzip geprägt: man nimmt sich, was man braucht, und nimmt es anderen weg - wenn nötig, mit Gewalt.

Im “Wassermann-Weltalter” wird das 2. Feld vom auflösenden, entsagenden, friedfertigen und mitfühlenden Fische-Prinzip bestimmt: materieller Besitz wird also weniger wichtig werden, wird abnehmen und vielleicht streckenweise ganz verschwinden. Andere Dinge jedenfalls werden dem Besitzen vorgezogen werden: man kauft sein Auto nicht mehr, sondern least es, und investiert statt dessen sein Geld in eine Bildungsreise oder in neue Software für den Heimcomputer.

Denn die pionierhafte, aggressive Dynamik des Widder-Prinzips bestimmt nun das 3. Feld, das für Information, Kommunikation, Lernen, für kleine Reisen und für die Familie steht.

Und in der Tat hat sich gerade in diesem Feld in der jüngeren Vergangenheit eine Dynamik entwickelt, wie in kaum einem anderen Bereich: Fernmeldesatelliten, Breitbandverkabelung, weltweite Computernetze, Hacker und immer neue Privatradios - eine Informationsflut auf allen Ebenen schwappt über uns hinweg.

Dass die traditionelle Familie an Bedeutung verliert, zeichnet sich ebenfalls bereits ab: die Kinder verlassen früh das Haus, finden sich zu “Wahlfamilien”, zu Gruppen und Wohngemeinschaften zusammen, die eine religiös-philosophische Grundlage (Schützeprinzip in Feld 11), und der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie (Waage in Feld 9) verbindet.

Das 4. Feld bezeichnet unter anderem Heim, Kindheit und Zuhause, den inneren “Wurzelgrund” des Menschen, Seele und Unterbewusstsein.

In Verbindung mit dem konservativen, bodenständig-schwerfälligen, naturverbundenen, auf Beständigkeit, Sicherung und schöne Umgebung bedachten Stierprinzip zeichnen sich hier Trends ab, die z.B. auf schöne Ausgestaltung der Wohnung abzielen, unter Verwendung natürlicher Werkstoffe, naturbetonte Bauweise der Häuser (Grasdach und Gewächshaus), den Wunsch, sich in der Natur zu erholen (der Hang zu Haustieren, “Hauspflanzen” und zur Datscha), sich durch die Natur zu regenerieren, und auch dadurch, dass man “in sich selbst ruht”, wobei Techniken wie Yoga, Tai Chi oder Meditation zur Hilfe genommen werden. Je hektischer, unberechenbarer, wassermännisch-wechselhafter das äußere Leben sich gestaltet, um so stärker werden wohl, als Kompensation, sich derartige Trends ausbilden.

Das 4. Feld bezeichnet auch jenen Bereich, aus dem wir unsere innere Sicherheit beziehen. Im “Fische-Weltalter” war es vom Zwillinge-Prinzip geprägt - man suchte Sicherheit im Denken, in der intellektuellen Ordnung der Dinge, im Denkmodell als Orientierungshilfe - das aber zwillingsgemäß, eher oberflächlich, als tiefgründig hinterfragend war.

Man wollte nicht bis zum Grund der Wahrheit vorstoßen - es genügte, das Gefühl zu haben, man wisse nun, wo links und rechts, wo oben und unten ist, und der globale oder kosmische Zusammenhang der Dinge sei damit erklärt. Widersprüche im Denkmodell wurden verdrängt, verleugnet oder beiseite geschoben, Kritiker nicht ernst genommen, oder vernichtet. Die christliche ebenso wie die atheistische Naturwissenschaft und Philosophie lieferten dafür reichlich Beispiele.

Hinzu kommt hier noch, dass das 9. Feld, das als zuständig gilt für Religion und Philosophie, mit dem Skorpion-Prinzip besetzt war, dem man unter anderem Selbsterhaltungstendenzen, Triebhaftigkeit und eifersüchtige Verteidigung seiner - materiellen wie ideellen - Besitztümer zuschreibt. Man will sich seine Dogmen nicht nehmen lassen - wer es trotzdem versucht, wird weggebissen.

Das 5. Feld bezieht sich auf die schöpferische Selbstdarstellung, auf Kinder (geistige & leibliche), auf Erotik und Sexualität, auf Vergnügungen und Spiele.

Im Horoskop des “Wassermann-Weltjahres” tritt hierzu das Prinzip der Zwillinge: intellektuell, beweglich, neugierig, skeptisch, vielseitig bis hin zu Zerstreutheit, Oberflächlichkeit und Zerrissenheit.

Es zeichnet sich also ab, dass z.B. Kunst und Sexualität intellektueller und oberflächlicher werden, der Trend zu Ex&Hopp-Kultur und Ex&Hopp-Erotik wird zunehmen, die großen Gefühle und die großen Dramen verschwinden, Bindungen werden schnell geschlossen und schnell gelöst, immer neue, rasch veraltende Unterhaltungsformen und Spiele werden kommen und gehen.

Romeo und Julia oder Tristan und Isolde, nebst der dazugehörigen Gestaltung in Oper und Schauspiel, sind Fossilien einer fernen Vergangenheit - dem Menschen des “Wassermann-Zeitalters” unbegreiflich, vielleicht allenfalls noch im Kulturmuseum akzeptiert, aber nicht mehr in der “Hier&Jetzt”-Realität. In die Tiefe geht man nicht mehr in der Zweierbeziehung, sondern in der Meditation, in der Begegnung mit sich selbst (Stierprinzip im 4. Feld).

Allerdings wird es, wie es sie immer gab, auch in Zukunft Menschen geben, die gegen den Strom des Zeitgeists schwimmen, die anders sind und ihr Anderssein auch leben wollen.

Von welcher Art diese Menschen sein werden, darauf weist das 12. Feld hin - das Illegalität, Verborgenheit, Gefangenschaft, Einschränkungen, aber auch geheimes Wirken, den Weg nach Innen, den Dienst am Nächsten und Selbstaufopferung repräsentiert.

Während der “Fischezeit” waren es die “Wassermänner”, die verfolgt und verketzert wurden - die Reformer und Revolutionäre jeglicher Couleur, die Vorausdenker und Menschenfreunde, die Unabhängigkeits- und Freiheitsfanatiker, die Exzentriker und Rationalisten.

Jetzt, ins 1. Feld vorgerückt, haben die “Wassermänner” Oberwasser, und die “Steinböcke” sind ins Abseits gerutscht - und mit ihnen Prinzipien wie z.B. Gewissenhaftigkeit, Sparsamkeit, Festigkeit, Ungeselligkeit, Ehrgeiz oder Zuverlässigkeit. Auch das beharrliche bis starre Festhalten an überlieferten Gesetzen oder Regeln wird nicht mehr zu den gesellschaftlich gepflegten und geförderten Verhaltensweisen gehören.

Das 6. Feld, das für die tägliche Arbeit, für Gesundheit und Krankheit steht, wandert vom Löwen in den Krebs. Das heißt: die großen Bosse verschwinden ebenso, wie die “Halbgötter in Weiß” - statt dessen erscheinen die phantasievoll-intuitiven Manager, und die mütterlich-gefühlvollen Ärzte, die Medizin bezieht sich mehr auf Seele und Gemüt, sanfte und liebevolle Behandlungsweisen treten in den Vordergrund.

Wünschenswert wäre dies allemal - auch ohne den Bezug zum “Wassermannzeitalter”.

Der Krebs, der neben Gefühl, Empfänglichkeit und Mütterlichkeit auch für Zurückgezogenheit und Häuslichkeit steht, weist in Verbindung mit Feld 6 auch noch auf zwei andere Aspekte hin: einerseits kann die tägliche Arbeit in Zukunft - Computer und neue Kommunikationstechnologien machen's möglich - zu Hause erledigt werden, andererseits kann der Betrieb - in Japan ist dies bereits deutlicher sichtbar, als bei uns - zum “Heim” werden, zur “großen Mutter”, in deren Schoß man sich geborgen fühlt.

Ein Regulativ vielleicht zur zwillingshaft-oberflächlichen oder wechselhaft-wassermännischen Tendenz der Felder 5 und 1.

Im 7. Feld, dem Feld der Beziehung, der Partnerschaft und der Vorbilder finden sich die Löwen wieder, die stolzen, strahlenden Idole, sonnenhaft selbstverwirklicht und in ihrem geistigen Persönlichkeitszentrum ruhend, werden sie bewundert, trotz gelegentlicher Überheblichkeit und Eitelkeit - vielleicht auch deshalb, weil sie so selten geworden sind.

Die Jungfrau-Besetzung des 7. Feldes im “Fische-Zeitalter” fand sich im Ideal der Jungfräulichkeit wieder, in der Ehe als nüchterne Zweck- und Zugewinnsgemeinschaft, wo vom Partner Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit und Treue erwartet wurde - nicht aber Unternehmungsgeist und Gestaltungsdrang, wie jetzt im Löwen, der andere Maßstäbe setzt. Offener und freier wird die Partnerschaft, Hilfe zur Selbstverwirklichung und Selbstgestaltung soll sie leisten.

Als Beispiel könnte man vielleicht die oben zitierte Madame Badinter anführen. Sie ist nicht nur Philosophieprofessorin, sondern auch Hausfrau und Mutter - und Monsieur Badinter, ihr Gatte, machte sich als französischer Justizminister durch die Abschaffung der Guillotine einen Namen.

Allerdings steht der Löwe in Opposition zum Wassermann, und aus dieser Konstellation kann man einige Spannungen und Auseinandersetzungen ableiten.

Die wassermännische Forderung nach “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” und das löwenhafte Bedürfnis nach Selbstvergötterung werden sich gelegentlich wohl recht kräftig aneinander reiben. Und es wird nicht immer nur heiße Luft dabei herauskommen - der Löwe ist dem Feuer, und der Wassermann dem Luftelement zugeordnet - sondern auch brennende Häuser oder gar Landschaften.

Das 8. Feld - gemeinsamer Besitz, Tod, höhere Energien, Okkultismus - wird von der Jungfrau bestimmt, die logisch ordnend, nüchtern und gründlich die Fakten prüft und sich ihr Urteil bildet.

Das Magisch-Mystische wird seines mystisch-magischen Mäntelchens entkleidet, untersucht, seziert und in seine Bestandteile zerlegt. Was nützlich und brauchbar ist, wird akzeptiert und verwendet, der Rest verschwindet in der Versenkung.

Während die Waage sich zur “Fischezeit” damit begnügte, die Toten in netter Form unter die Erde zu bringen, mit ein bisschen Geschwatz und Leichenschmaus, geht die Jungfrau nun forschend zu Werke und seziert die Leichen - auch wenn sie noch nicht ganz tot sind.

Ärzte untersuchen die Erfahrungen und Erlebnisse von Patienten, die klinisch tot waren und wiederbelebt wurden. Eine neue Wissenschaft - die Thanatologie - entsteht, und Sterbeforscher wie Elisabeth Kübler-Ross reisen umher, um “Sterbeseminare” zu veranstalten.

Fragen der “Sterbehilfe” werden öffentlich diskutiert, und verschiedene Fälle von “Sterbehilfe” haben in der jüngeren Vergangenheit schon für Schlagzeilen gesorgt.

Ins 9. Feld - zuständig für lange Reisen, fremde Länder und Kulturen, Gesetze, Philosophie und Religion - rückt nun die Waage, das ausgleichende und aufgeschlossene, Harmonie erstrebende Prinzip.

Die Aufgeschlossenheit für fremde Länder und Kulturen führt beinahe zwangsläufig zu einer Vermehrung der “langen Reisen”. Die Touristik gehört zu den großen Wachstumsbranchen unserer Zeit, und es werden weitere Steigerungen für die Zukunft erwartet.

Der Bereich der Gesetze ist ebenfalls in der Waage gut plaziert - nicht umsonst ist sie ja seit alters ein wichtiges Requisit der personifizierten Gerechtigkeit. Man kann also annehmen, dass das Schwert (das mehr dem Skorpion entsprach) nun in den Hintergrund tritt - und milde und ausgewogene Urteile überwiegen werden.

Für die konkurrierenden Konfessionen zeichnet sich hier eine Chance ab, sich in einem gemeinsamen Ziel und in der Einsicht zu vereinigen, dass es nur ein “höchstes Wesen” geben kann, und hinter den VIELEN “persönlichen” Göttern EIN “wesentlicher” Gott stecken muss.

Als der Papst vor einigen Jahren in Assisi den Dalai Lama umarmte, war das vielleicht doch nicht nur eine schöne Geste für die Fotografen, sondern so etwas wie ein Signal. In früheren Zeiten, als noch der grimmige Skorpion das 9. Feld besetzte, hätte man bei dieser Gelegenheit um die Gesundheit des Exiltibeters fürchten müssen.

Heute aber ist es die Politik, die ihm zu schaffen macht, denn das 10. Feld - der öffentlichen Stellung, Regierung und Karriere zugeordnet - geht nun in den Skorpion über, der das schillernde, unergründliche, in die Tiefe dringende, leidenschaftlich-triebhafte, eifersüchtige und nach Macht strebende Prinzip vertritt.

Die Inquisitoren wandern aus der Religion in die Politik. Die Besetzung Tibets durch die Chinesen Anfang der 50er Jahre, die Verdrängung der politisch-religiösen Ordnung durch das anmaßende, kollektivistische Machtprinzip (Skorpion/Pluto im 10. Feld), illustriert recht anschaulich den Übergang vom Fische- zum Wassermannzeitalter und stützt, nebenbei, die Zeiteinteilung Alfons Rosenbergs.

Andere und etwas aktuellere Beispiele, die für die Verbindung Skorpion / 10. Feld typisch sind: die Barschel/PfeifferAffäre, Nixons “Watergate” und Reagans “Irangate”. Ferner die zahlreichen dubiosen “Amigo”- und Korruptionsaffären hierzulande, sowie Folter und politischer Mord, die in vielen Ländern heute an der Tagesordnung sind.

Wenn die Annahmen des “Wassermann-Horoskops” zutreffen, wird derartiges noch öfter zu erleben sein - vielleicht sogar zur Regel werden.

Die Verbindung von Religion und Politik im “Fische-Zeitalter”, die das Gottesgnadentum der Königsherrschaft ebenso widerspiegelte, wie der weltliche Besitzdrang der Kirche, und die konfessionelle Einflussnahme auf politische Entscheidungen, wird im “Wassermann-Zeitalter” aufgebrochen.

Dem religiös-philosophischen Prinzip der Verinnerlichung - repräsentiert vom Schützen, der andererseits aber auch für Tatkraft und Begeisterung steht - finden wir nun das 11. Feld zugeordnet: das Feld der Gruppenarbeit, der Vereine und Verbände.

Kollektive geistige Arbeit, Gedankenaustausch und gemeinsame Ziele werden demzufolge eine philosophisch-religiöse Prägung bekommen und eine neue expansive Dimension erreichen.

Offen und unorthodox werden diese Gruppen sein, von jovialer Güte und Großzügigkeit bestrahlt - nicht mehr saturnisch-steinbockhaft verschlossen, reduziert und spröde wie die Ritter- und Mönchsorden, die geheimen Bruderschaften der “Fische-Zeit” - sondern netzwerkhaft und nichthierarchisch, ohne die fatale Leib- und Frauenfeindlichkeit vergangener Zeiten, Menschen aus allen Schichten zugänglich. Hier werden sich die Mitglieder einer “Aquarian Conspiracy” treffen, Schockwellenreiter, Mega-Byte-Anarchisten, Öko-Freaks und verinnerlichte Bewusstseinserweiterer, um gemeinsam aktiv zu werden im Zeichen einer neuen Spiritualität, die mit der “Oldtime-religion” etwa soviel zu tun hat, wie die Rumpler-Taube mit einer Concorde.

Man kann im Zeichen des Wassermanns mit einem totalen, weitgehend kreativen Durcheinander rechnen - und sicherlich auch mit dem einen oder anderen dauerhaften und konstruktiven Ansatz. Und all die spirituellen Turbulenzen gehören nicht nur zu den Begleiterscheinungen der Übergangszeit, sondern zum Wesen des Wassermanns: was heute als außergewöhnlich und übersinnlich gilt, wird in Zukunft das ganz Normale sein.

Die Beschreibung der “Wassermann-Trends” ließe sich noch weiter ausführen, viele Beispiele wären noch beizutragen - wir wollen es hiermit aber erst einmal bewenden lassen.

Wer sich weiter damit beschäftigen möchte, dem sei Alfons Rosenbergs “Durchbruch zur Zukunft” empfohlen, oder mein - allerdings vergriffenes - Buch “Wunder - Wende - Wassermann”. Und wer Spaß daran hat, mag selbst nach weiteren Übereinstimmungen Ausschau halten.

Es darf natürlich, zum guten Schluss, die “Warnung des Gesundheitsministeriums” nicht fehlen: all diese Zuordnungen sind mehr oder weniger spekulative Konstrukte. Ob sie eine Beziehung zur kosmischen Realität haben - oder ob wir diese Beziehung nur hineininterpretieren, muss dahingestellt bleiben.

Aber nichtsdestoweniger machen solche Gedankenspielereien Spaß - und immerhin lässt sich das, was sich derzeit so abspielt oder für die Zukunft abzeichnet, ganz anschaulich und zutreffend in einem solchen “Horoskop des Wassermannzeitalters” unterbringen.

Auf alle Fälle aber handelt es sich hier nicht um Zwänge oder unabwendbares Schicksal - sondern allenfalls um Anregungen und Möglichkeiten. Was wir daraus machen, bleibt immer unsere eigene Entscheidung.

Die Gestirne haben nur dann Macht über uns, wenn wir dies zulassen - oder, wie Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, einer der Stammväter des älteren, wie auch des neueren Okkultismus, es ausdrückte: “Nos habitat - non tartara sed nec sidera coeli - spiritus in nobis, qui viget, illa facit - In uns wohnt der Geist, der die Dinge bewirkt, nicht in der Unterwelt oder in den Gestirnen des Himmels...”

Jeder Mensch ist ein einmaliges und unverwechselbares Individuum, das seinen eigenen Weg gehen kann und gehen sollte - mit dem Strom der Zeit, oder gegen an, oder ganz abseits aller Strömungen - wie auch immer.

Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist das Ziel - und ob wir es durch den Bauchnabel erreichen, oder durch die Mitte der Stirn, oder mit dem Kopf durch die Wand, ist zweitrangig, denn - und darin sind sich die großen Weisheitslehrer einig - im Grunde genommen sind wir schon da.

Wir müssen nur aufwachen, um dies zu erkennen.

Zurück zum Inhalt

Von den erstaunlichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins.

© Reinhard Eichelbeck

(erschien Anfang 2005 als Zweiteiler im BIO-Magazin)

Janet Salisz war eine ganz gewöhnliche amerikanische Hausfrau aus Michigan, einem kleinen Ort im Norden der USA. Dass sie eines Tages berühmt werden und die “Hauptrolle” in einem aufsehenerregenden medizinischen Film spielen würde, hatte sie sich nicht träumen lassen.

Gegen Ende ihrer Schwangerschaft stellt der Gynäkologe fest, dass das Kind, das sie erwartete, nur durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden konnte. Da sie aber gegen alle bekannten Betäubungsmittel allergisch war, gab es nach Ansicht ihres Arztes nur noch eine Möglichkeit, ihr die Schmerzen zu ersparen: indem man sie vor der Operation hypnotisierte. Das Verfahren war ungewöhnlich, und deshalb ließen die beteiligten Ärzte es filmen.

Ihr Hausarzt wusste, dass Janet Salisz sich gerne durch Klavierspielen und Singen entspannte. Während der Hypnoseeinleitung zur Vorbereitung der Operation gab er ihr daher die Anweisung, sie solle sich vorstellen, dass sie Klavier spielt und dabei singt. Während des Singens, so suggerierte er ihr, werde sie sich immer weiter entspannen, und immer ruhiger werden. Diese Anweisungen wiederholte der Arzt später während der Operation, und so erlebte sie singend, wie ihr Kind durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht wurde.

Das Baby, ein Junge, kam ohne Probleme zur Welt, und Janet Salisz bestätigte, dass sie während der Operation keine Schmerzen empfunden hatte. Nachdem dieser erste Versuch so erfolgreich verlaufen war, beschloss sie, noch zwei weitere Kinder in gleicher Weise zur Welt zu bringen: durch Kaiserschnittoperationen, die mit Hilfe von Hypnose durchgeführt wurden.

“Es war anders, als ich es mir vorgestellt hatte”, berichtete Janet Salisz später. “Es war weniger eine Veränderung im Bewusstsein, als vielmehr in meiner Körperempfindung. Ich hatte damit gerechnet, das Bewusstsein zu verlieren, aber statt dessen wurde mein Körper empfindungslos, und ich war nach der Entbindung so schlaff, dass ich kaum meine Arme und Beine bewegen konnte. Gleichzeitig war ich in einem Zustand der Euphorie und völlig in Einklang mit den Menschen um mich herum.”

Dieses außergewöhnliche Operationsverfahren erregte damals - es war in den 1960er Jahren - erhebliches Aufsehen. Aber es war keineswegs neu, sondern nur in Vergessenheit geraten. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der englische Arzt James Braid seine Patienten in Trance versetzt, um sie schmerzfrei operieren zu können. Da er den Eindruck hatte, dass seine Patienten dabei in einen schlafähnlichen Zustand gerieten, nannte er sein Verfahren - nach Hypnos, dem griechischen Gott des Schlafes - “Neurohypnose”: Nervenschlaf.

James Braids hatte großen Erfolg mit seinen Hypnoseoperationen - ebenso, wie sein schottischer Kollegen Esdaile, der in Indien über 300 Operationen mit dieser Methode durchführte. Dabei reduzierte er die damals übliche Sterberate von 60 auf fünf Prozent. Leider setzte sich diese wirkungsvolle und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Methode nicht durch, denn kurz darauf entdeckte man Chloroform und Lachgas als Betäubungsmittel, die leichter anzuwenden waren.

Heute allerdings wird die Hypnose von einigen Ärzten wieder in ihrer ursprünglichen Weise bei Operationen eingesetzt - vor allem dann, wenn es sich um Patienten handelt, die gegen herkömmliche Betäubungsmittel allergisch sind, wie es zum Beispiel bei Janet Salisz der Fall war.

Seit Jahrtausenden schon ist bekannt, dass Menschen in Trance keine Schmerzen verspüren und zu außergewöhnlichen Dingen fähig sind, und bei zahlreichen religiösen Ritualen in aller Welt hat man sich dies zu nutze gemacht. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür findet sich auch heute noch in Singapore - beim “Taipusam”, einem Fest zu Ehren von Lord Subrahmanya, einem alten Kriegsgott der Hindus.

In einer Prozession, die über viele Kilometer zum Chettiar’s Tempel führt, tragen junge Männer reichgeschmückte, käfigartige Aufsätze, die bis zu 32 Kilo schwer sind - sogenannte “Kavadis”. Und sie tragen diese schweren Gestelle nicht nur, sie tanzen auch noch damit. Auf diese Weise lösen sie Gelübde ein, sie tun Buße für vergangene Sünden und erhoffen sich Vergebung für zukünftige.

Das erscheint nicht außergewöhnlich - aber wenn man genauer hinschaut, bemerkt man, dass die “Kavadis” in unzählige Stahlspitzen enden, die sich tief ins Fleisch der Träger bohren, dass einige sich außerdem Angelhaken in die Haut geschlagen haben, an denen Gewichte hängen. Da steht ein junger Mann, dessen Wangen quer von einem stricknadeldünnen Dolch durchstochen sind, umringt von anderen Männern, die einen rhythmischen Sprechgesang anstimmen - jetzt streckt er die Zunge heraus und einer der Männer durchbohrt sie mit einem zweiten Dolch. Das Gesicht des jungen Mannes zeigt einen ruhigen, entspannten Ausdruck, seine Pupillen sind nach oben gekehrt, verschwinden zur Hälfte unter dem Lidrand. Er ist, wie die anderen Kavaditräger auch, in Trance, empfindet offensichtlich keinen Schmerz, und - was noch überraschender ist - es fließt kein Blut bei dieser grausamen Prozedur.

Einige tausend Kilometer weiter östlich, in den USA, bildet Dr. Kay Thompson an der Universität von Pittsburgh Zahnärzte aus. Sie hat diese Fähigkeit, in Trance Blutungen zum Stillstand zu bringen, für die Zahnmedizin nutzbar gemacht. Einer ihrer Patienten ist Bluter, leidet an Hämophilie, einer schweren erblichen Krankheit, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Wenn er sich verletzt, ist er immer in Gefahr zu verbluten, weil die Blutung nur sehr schwer gestillt werden kann. Als dann eine Zahnoperation unumgänglich wurde, versuchte Dr. Thompson es mit Hypnose - und hatte Erfolg: während der Operation blieb die befürchtete unstillbare Blutung aus. Und dies ist kein Einzelfall. Eine Untersuchung von Hämophiliekranken ergab, dass ohne Hypnose bei Operationen pro Patient zwischen fünf und 35 Bluttransfusionen nötig waren. Mit Hypnoseanwendung waren es nur zwei bis drei.

Fast erstaunlicher noch als die Fähigkeit, in Trance Blutungen zu stillen, erscheint aber die Tatsache, dass man in solch einem veränderten Bewusstseinszustand auch Blutungen erzeugen kann - ohne erkennbaren äußeren Anlass. In Fällen von sogenannter “Stigmatisierung” beispielsweise, wo am Körper von Menschen die blutenden Wundmale Christi aufgetreten sind. Seitdem das Phänomen zum ersten Mal bei Franz von Assisi beobachtet wurde, sind mehr als 300 Fälle dieser Art dokumentiert. Zu den bekannteren zählen die Augustinernonne Anna Katharina Emmerick, Louise Lateau, Therese Neumann aus Konnersreuth und der Franziskaner Francesco Forgione, genannt “Padre Pio”.

Ein weiteres spektakuläres Beispiel für die Fähigkeit des Geistes, in Trance körperliche Veränderungen hervorzurufen, bietet das sogenannte “Münzexperiment”, das in der Hypnoseliteratur häufig zitiert wird. Dabei wird einer hypnotisierten Person eine kalte Münze auf den Arm gelegt, mit der Suggestion, die Münze sei glühend heiß - und es bildet sich eine Brandblase.

Dr. Leon Chertok, Fachmann für psychosomatische Erkrankungen, und Autor verschiedener Bücher über Hypnose, gehört zu den Ärzten, die ein solches “Münzexperiment” durchgeführt haben. Er hatte in der medizinischen Literatur davon gelesen, aber nicht so recht daran geglaubt. Als er dann eines Tages eine Patientin fand, die sich sehr gut hypnotisieren ließ und bereit war, einen solchen Versuch mitzumachen, wagte er das Experiment.

Nachdem er sie hypnotisiert hatte, legte Dr. Chertok seiner Patientin eine kalte Münze auf den Unterarm und suggerierte ihr, die Münze sei sehr, sehr heiß. Er umrandete dann die Stelle, wo sich die Münze befand, und wo später die Brandblase erscheinen sollte. Auf seine Nachfrage antwortete die Patientin, dass sie keine Hitze spüre, sondern nur einen leichten Druck.

Trotzdem war nach etwa einer Stunde der Stelle, wo sich die Münze befand, eine leichte Rötung auf der Haut zu bemerken. Nach 2 Stunden konnte man bereits eine Veränderung der Hautoberfläche zu beobachten, und nach 3 Stunden hatte sich eine deutlich erkennbare Blase gebildet, die von einem Hautarzt untersucht und als eine typische Brandblase bezeichnet wurde.

Dr. Chertok war sehr beeindruckt - eine Erklärung für diesen Vorgang konnte er jedoch nicht geben. “Die Theorie besagt”, so meinte er, “dass eine halluzinierte, eine eingebildete Hitze, die gleiche Wirkung haben sollte, wie wirkliche Hitze. Aber in diesen Fall war es anders, denn die Patientin spürte gar keine Hitze - und trotzdem bildete sich eine Brandblase - so als ob eine Phantasie, ein Vorstellungsbild, sich direkt in der Haut ausprägen könnte. Ich denke, wir stehen hier vor einem großen Rätsel.”

Dr. Dabney Ewin, ein amerikanischer Arzt, hat indessen das genaue Gegenteil erreicht - er zeigte, dass man mit Hilfe von Hypnose die Folgen schwerer Verbrennungen schneller und besser überwinden kann.

Problematisch ist bei solchen Verbrennungen nicht nur die Verletzung der Haut durch die Hitze, sondern auch die Reaktion des Körpers darauf in Form einer Entzündung, von Schmerzen, Schwellungen und Brandblasen. Und diese Entzündungreaktion, so entdeckte Dr. Ewin, kann man mit Hilfe von Hypnose unterbinden.

Bei seinem ersten Fall hatte eine Alkoholexplosion das Gesicht des Patienten verbrannt und seine Augenbrauen abgesengt. Dr. Ewin traf ihn in der Notaufnahme, etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall, versetzte ihn in Hypnose und suggerierte ihm Kühle und Wohlbefinden.

Normalerweise folgt auf eine solche Verbrennung innerhalb von 24 Stunden eine schwere Entzündung mit heftigen Schwellungen, und es dauert dann an die 6 Wochen, bis eine Heilung erfolgt ist.

In diesem Fall war es anders. Als Dr. Ewin ihn 31 Stunden später wieder besuchte, fühlte der Patient sich wohl, und es gab keine Anzeichen der sonst üblichen Schwellung und Entzündung. Die allmähliche Heilung verlief dann leicht und angenehm, und schon nach 14 Tagen konnte der Patient wieder zur Arbeit gehen.

Unzählige erstaunliche Heilerfolge durch Hypnose sind mittlerweile wissenschaftlich gut dokumentiert. Vor allem bei Krankheiten mit psychosomatischem Hintergrund, wie zum Beispiel Hypertonie, Magen- und Darmgeschwüre Ekzeme der Haut und Allergien, Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, Migräne, Störungen des Essverhaltens und Asthma. Hier wirkte Hypnose oft besser als die üblichen Medikamente.

Auf Betreiben der British Medical Association wurden beispielsweise in England klinische Untersuchungen mit 350 Asthmapatienten durchgeführt, von denen die eine Hälfte in herkömmlicher Weise, und die andere Hälfte mit Hypnose behandelt wurde. Bei der Hypnosegruppe betrug die Erfolgsquote etwa 69 Prozent, bei der Kontrollgruppe 42 Prozent - ein deutlicher Unterschied zu Gunsten der Hypnosebehandlung.

Es ist inzwischen klar geworden, dass man durch Hypnose einen direkten Einfluss auf das autonome Nervensystem ausüben kann, und zwar nicht nur im seelischen, sondern auch im körperlichen Bereich.

Das autonome Nervensystem - auch vegetatives Nervensystem genannt - steuert in unserem Körper die Drüsentätigkeit und den Herzrhythmus, die gesamte glatte Muskulatur, die Blutgefäße und verschiedene Hautreflexe, wie zum Beispiel Verengung oder Erweiterung der Poren. Die Wissenschaft war lange Zeit der Meinung, dass es durch unser Bewusstsein nicht beeinflusst werden könne - deshalb nannte man es auch “autonom”, das heißt: selbständig oder unabhängig. Berichte von Yogis oder Fakiren, die zum Beispiel ihren Herzschlag willkürlich verlangsamen, oder auch andere “autonome” Körpervorgänge beherrschen konnten, wurden als Legenden abgetan, oder auf Betrug und Manipulation zurückgeführt.

Inzwischen haben die Versuche von zahlreichen Wissenschaftlern gezeigt, dass das autonome Nervensystem doch nicht so “autonom” ist, wie man annahm, und dass wir lernen können, darauf einzuwirken: durch Fremd- oder Selbsthypnose, durch Biofeedback, durch Autosuggestionsübungen, Meditation und mentales Training.

Wie aber lassen sich diese verblüffenden, teilweise an Wunder grenzenden Wirkungen erklären, die der Geist oder das Bewusstsein über das Unterbewusstsein auf das autonome Nervensystem und von da aus auf den Körper ausüben kann?

Ein möglicher Schlüssel dazu liegt in einer Reihe von chemischen “Botenstoffen”, zum Beispiel Hormonen und Neurotransmittern, sowie jenen Teilen des Gehirns und des Nervensystems, von denen sie produziert und verteilt werden. Der wichtigste Bestandteil dieses Systems ist nach neueren Erkenntnissen der Hypothalamus. Er stellt das Zentrum des sogenannten Limbischen Systems dar, das unterhalb des Großhirns liegt und häufig auch als “Säugerhirn” bezeichnet wird, weil es bei den Säugetieren am höchsten entwickelt ist. Das Limbische System steuert unter anderem Körpertemperatur, Pulsfrequenz, Blutdruck und Blutzuckerspiegel. Es ist auch an der Entstehung von Gefühlen und emotional-triebhaften Reaktionen beteiligt.

Vom Limbischen System führen besonders viele Nervenbahnen zum Stirnlappen des Großhirns, der offenbar für Urteilsbildung, Planung, Entscheidungen und zielgerichtetes

Verhalten zuständig ist. Man hat festgestellt, dass Menschen nach Zerstörung oder Entfernung des Stirnlappens die Fähigkeit verloren, sich zu konzentrieren, vorauszuplanen oder sich an neue Gegebenheiten anzupassen.

Man könnte nun eine Verbindungslinie ziehen vom konzentrierten und zielgerichteten Denken des Stirnlappens zum Limbischen System und damit zum Hypothalamus, der unter anderem die wichtigste Hormondrüse des Körpers steuert: die Hypophyse. Diese wiederum steuert die übrigen Hormondrüsen des Körpers und die Informationsübertragung im Nervensystem. Mit dieser “Stirnlappen-Hyphothalamus-Hypophyse-Drüsen-Nerven-Schiene” bietet sich nun eine recht einleuchtende Erklärung für viele der bisher erwähnten körperlichen Wirkungen von Bewusstseinsprozessen an.

Das Hormon Kortisol beispielsweise fördert die Blutgerinnung, das vegetative Nervensystem beeinflusst die Zusammenziehung der Blutgefäße, und beide werden von der Hypophyse gesteuert: dies könnte eine Erklärung liefern für die Fähigkeit, Blutungen zum Stillstand zu bringen oder zu verhindern.

Das Kortison, ebenfalls ein Hormon der Nebennierenrinde und Abkömmling des Kortisols, hat eine antiallergische und entzündungshemmende Wirkung. Damit ließen sich beispielsweise die Erfolge von Dr. Ewin bei der Behandlung schwerer Verbrennungen erklären.

Das somatotrope Wachstumshormon STH wirkt indirekt auf alle Körperzellen, indem es Enzyme “einschaltet”, die für den Kohlehydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel zuständig sind. Es beeinflusst auch Wachstum, Wundheilung und Alterungsprozesse. Was die Regulierung des Stoffwechsels angeht, so könnte man hier einen Zusammenhang vermuten mit den Erfolgen von Hypnosebehandlung bei Über- oder Untergewicht.

Und schließlich ließe sich über das STH auch das erstaunliche Phänomen der “hypnotischen Brustvergrößerung” erklären, das der amerikanische Wissenschaftler R. D. Willard, der damals am Institute of Behavior and Mind Science arbeitete, in den 1970er Jahren durch einen Versuch bestätigte.